■水 宣

目前,上海城投水务集团拥有核心企业9家,员工近9000人。从挖掘源头“净水”,到营造环境“活水”,再到积蓄育人“暖水”,通过体制机制创新,城投水务打造了人才培养的“蓄水池”,培育了一批高技能人才,建成了一批创新工作室。

俯瞰杨树浦水厂以及滨江景观,感受百年水厂魅力

“在以往,像我这样的‘小学徒’根本没有资格参加这种比赛。”姚祺坦言。确实,传统企业难免有所谓“论资排辈”一说。一些年轻员工因为年龄小,入职时间短,往往要吃上多年“萝卜干饭”,才能熬出头,稍有崭露头角的机会。然而,年轻人思维活跃、精力充沛,有朝气、有锐气、有正气,如果使用得当,能够在适合自己的岗位上发挥巨大的作用。于是,城投水务就在挖掘人才上想办法,不拘一格寻求源头“净水”。

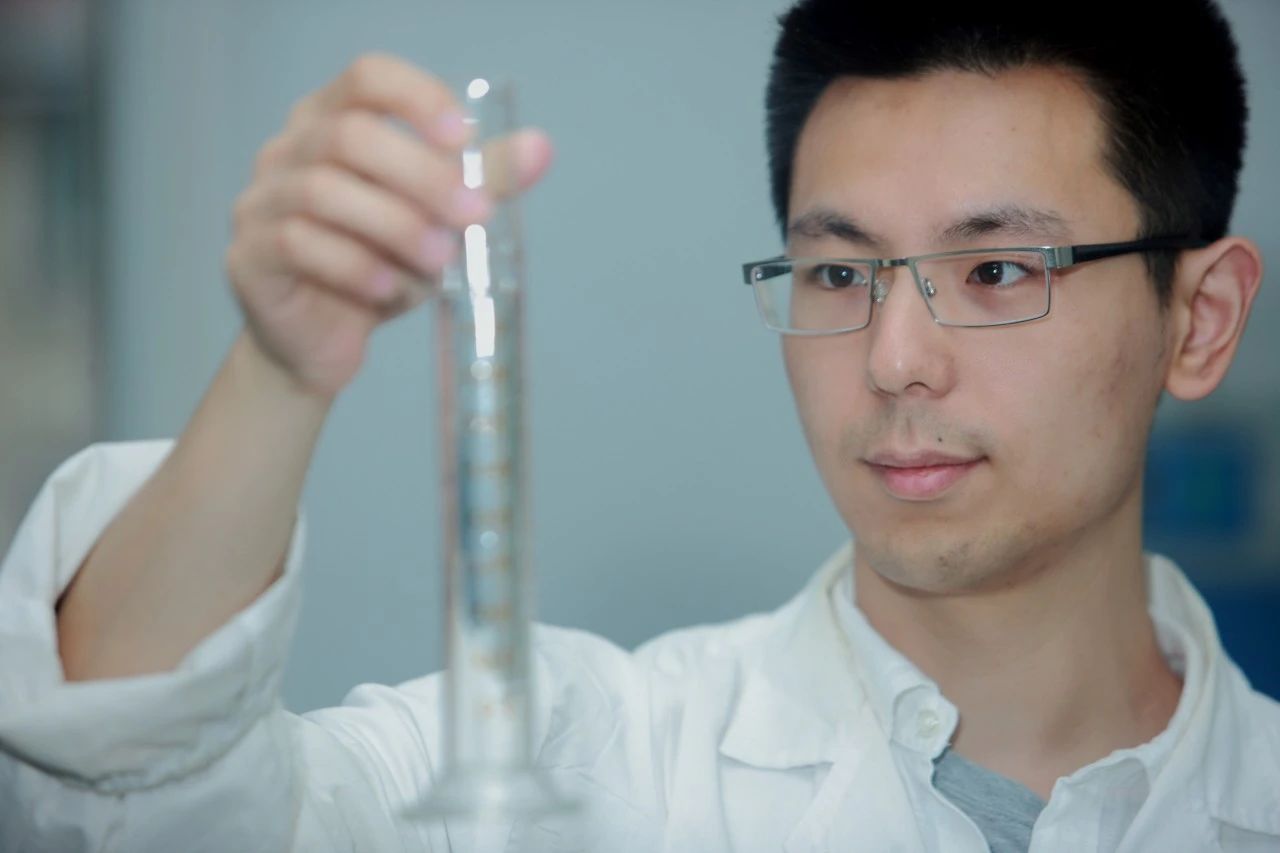

“上海工匠”姚祺在化验室对排污水进行检测

不拘年龄只是“不拘一格”的一方面。近年来,城投水务从源头入手,破除学历、渠道、岗位上的界限,围绕城市建设、运营管理、企业改革、智慧水务等重点领域,加强专业技术操作和技能操作人才队伍建设。为了充分体现“卓越的水务基础设施和公共服务整体解决方案提供商”的战略定位,进一步完善企业人才结构,城投水务先后引进了多名高学历的尖端人才,最大程度发挥高端人才的集聚效应。

南方水中心的姜蕾就是一个典型的例子。城投水务旗下的这个国家级工程研究中心,拥有博士18人、硕士35人,还有一个博士后工作站。姜蕾就是传说中的“女博士”。2011年,她毕业于同济大学环境科学系,收到了国内外不少科研机构和高校抛出的橄榄枝,但她却毅然选择了城投水务。她说,在这个工作平台上,她和同事们能为上海乃至全国的水质研究发挥一技之长。事实的确如此。这些年来,姜蕾带着她的团队,在饮用水新型污染物研究与水质健康安全风险评估方面取得了多项成果。她自己也先后荣获上海青年科技明星、上海优秀技术带头人称号,并成为了南方水中心总工程师。

“女博士”姜蕾在学术论坛上分享研究成果

在全力引进高端人才的同时,城投水务还注重为企业量身打造一支青年产业工人队伍。今年,城投水务尝试开展校企深度合作,在大三学生中跨前一步进行“定制培养”,通过产教融合,将企业生产实际与高校课程建设相结合,一方面帮助企业提前物色合适的人才苗子,另一方面帮助毕业生无缝走上工作岗位。

城投水务开展校企合作,组织大学生到企业参观学习

而步入工作岗位后,这些年轻人也并不是“一岗定终身”。上海城投水务集团会通过乐水、智水计划培养优秀的经营管理人才,通过各种创新工作室培养紧缺的专业技术人才,通过一对一的师徒带教培养精湛的技能操作人才。同时,还依托工会开展各类立功竞赛和技能比武活动,依托团组织开展岗位建功和青年突击队活动。

“乐水计划”技能培训助力高技能人才成长

杨戌雷是今年新鲜出炉的全国劳模。1982年出生的他在1689名全国劳模中略显稚嫩,但论起污水污泥处理,他可是“老法师”了。19年前,他从排水职业技术学校毕业,成了一名最基础的排水泵站操作工。此后的岁月里,他当过机修工、团支部书记,又成为当时最年轻的排水泵站站长。2008年,随着亚洲最大污水处理厂——白龙港污水厂的建成,杨戌雷又踏上了全新的工作岗位。如今,他已是全国最大规模污泥处理车间的车间主任,“杨戌雷创新工作室”的灵魂人物。从“三校生”到全国劳模,他总说:“时势造就英雄,环境培养人才,机制激励人才。”

“全国劳模”杨戌雷和工作室员工开展技术研究

打破了职业壁垒,消解了岗位边界,职工面对的不再是“千军万马过独木桥”,而成了一片任由驰骋的宽阔草原。为了进一步保障技能操作人才队伍建设,城投水务还制定了《首席技师选聘管理办法》和《首席技师考核管理办法》,从选聘、使用、考核、奖惩等环节予以制度性规范,更好发挥高技能人才在技能攻关、技术革新、应用推广、传帮带方面的作用。目前,首席技师已在原水、制水、供水、排水、污水等业务板块实现100%全覆盖。

城投水务原水公司陈敏技师创新工作室揭牌成立

青原科创工作室就是这26分之一。它坐落于亚洲最大的原水泵站——五号沟泵站,最初是厂里的一批小年轻围着“城投工匠”吴继文和“水务工匠”沈富祥一起搞创新、搞发明的平台,成立至今已有7年。每年,工作室都会向全体员工招募科创项目,从中择优作为工作室的年度重点攻关课题。通过这种模式,工作室已累计完成40项创新项目,申报专利9项,并获得了上海市职工合理化建议优秀成果、上海市职工先进操作法优秀成果等荣誉。工作室的成员也逐渐成为厂里的技术骨干,9名职工晋升高级工,12名职工获评工程师职称。

青原科创工作室已成为企业科创成果的“孵化器”