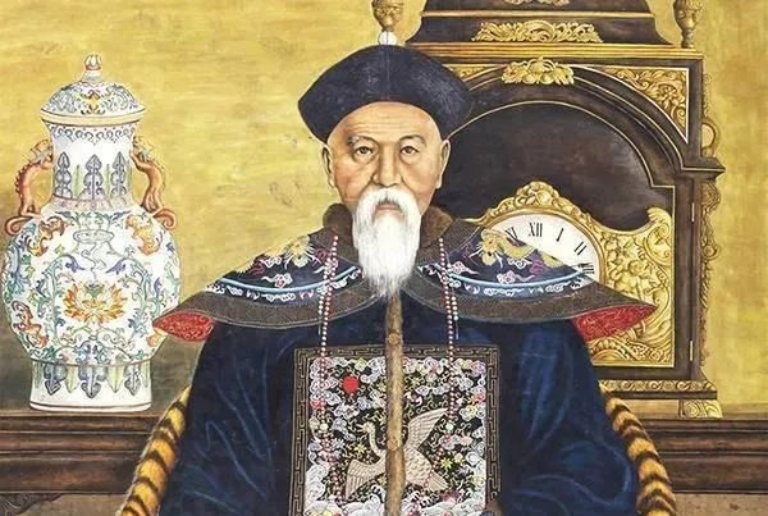

丁宝桢(1820年—1886年),字稚璜,祖籍江西临川,贵州平远(今贵州省毕节市织金县)牛场镇人。晚清名臣。33岁中进士,先后任翰林院庶吉士、编修,岳州、长沙知府,山东巡抚、四川总督。

提到丁宝桢,最为人称道的应该是他以“前门接旨,后门斩首”的大智大勇斩杀了晚清御前大太监安德海以及发明了“宫保鸡丁”这道舌尖上的美味佳肴。据传丁宝桢任山东巡抚时,吃过一道鸡丁,觉得味道十分鲜美可口。后丁宝桢升任四川总督,入乡随俗,与四川人嗜辣的习俗相结合,在菜里添加了辣椒和花椒。

丁宝桢去世后,朝廷为了表彰他的功绩,追赠他为“太子太保”,别称“宫保”,后人也就称呼丁宝桢为“丁宫保”。为了纪念丁宝桢,人们就把丁宝桢发明的这道菜命名为“宫保鸡丁”,这道菜在很多地方也被誉为“清官菜”。

丁宝桢为官生涯中,勇于担当、清廉刚正,一生致力于报国爱民。特别在任四川总督十年间,改革盐政,整饬吏治,整修都江堰水利工程,兴办洋务抵御外侮,政绩卓著,造福桑梓,深得民心。丁宝桢病逝后,士绅百姓争相祭祀,山东、四川、贵州分别建祠,身后影响深远,社会评价极高。李鸿章称他“两袖清风,一无所有”,时人赞其“清风亮节,冠绝一时”。

力主治水,经验丰富

同治五年(1866),丁宝桢升任山东巡抚,他力主治理黄河,同治十一年(1872),他上书朝廷指出山东利津入海的“四不便”和河复淮徐故道的“四便”,阐述了丰富的治水理念。他在就任山东巡抚后的第一件事就是到范县和濮县视察运河,并在寿张段发现了被黄河冲毁的河堤,及时要求河官按时修复,并要求在汛前完工。在沈口河发现淤塞后,又着总兵王心安提调兵勇挑汛,在工程竣工后亲往验收,“涸出民田二十余里,悉资耕种”。

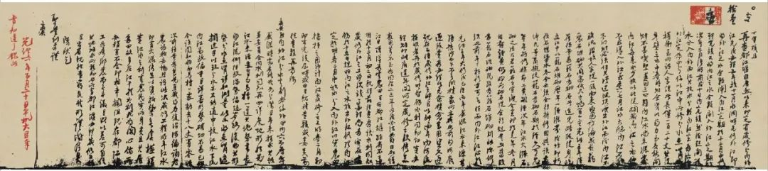

在山东的抗洪斗争中,丁宝桢勇于任事,抗洪工程的修建注重质量、效益和节俭,治水兼顾国计民生。他在山东巡抚任职十四年,奏报朝廷218折奏疏,其中专事水利的有五十折,对黄河的治理取得了良好的成效。

修都江堰,功在千秋

丁宝桢任四川总督的最大功绩,莫过于大修和维护都江堰。他到任的第二年四川即遭水患。这位封疆大吏青衣简从,深入灾区,日夜慰问、救助灾民,因而老百姓尊称他为丁公。后来,因他大势维护都江堰,重修鱼嘴,灌区老百姓干脆亲切地称他丁鱼嘴。

丁宝桢心系百姓生活,尤其关心与人民生存息息相关的水利农田建设,他深知,都江堰对四川盛衰有着举足轻重的地位。自清朝中叶以后,都江堰没有进行过大修,水患愈加严重,“恐成都十六属州县,一遇大水,浸成泽国,而省城地处下流,亦恐淹浸”,大修刻不容缓。1876年秋,他奏准朝廷动用库银9万两,大修都江堰,9万两白银可不是小数目,相当于当时灌县13年皇粮的总和。这次大修,工程之大,在都江堰岁修史上可谓空前。

灌区十余县民工数万人,从四面八方齐聚渠首,丁宝桢也因此驻扎灌县。这次都江堰大修,除重筑鱼嘴、深淘凤栖窝、整修飞沙堰外,还彻底整治外江河道。施工期间,丁宝桢冒着严寒,11次亲赴工地与民工一道同吃、同住,现场督查,极尽辛劳。《水利书》载,“内外各江堤,自江水泛滥,沿岸居民多被灾害。光绪丁丑,督抚丁宝桢奏修都江堰;并将内外各江彻底深淘,随处坚筑成堤,或长数百丈,或长数十丈不等,民赖以安。”经过此番治理,都江堰灌区的范围从原有的十个县扩至十六个州县,奠定了此后一百多年灌区面积的基本格局。

丁宝桢 奏为都江堰复砌石为笼石 岁修工事毕 光绪五年五月二十七日

1886年,一生辛劳的丁宝桢67岁时死于四川总督任上,追授太子太保。灌区百姓深感丁宝桢的厚德,他死后,万众奔走,挥泪集资在二王庙侧,建起了一座丁公祠,朝夕焚香叩拜,祠前撰有一联感人肺腑:东流不尽秦时水,西望长陪太守祠。

清廉刚正,改革积弊

1875年,丁宝桢监督修筑黄河障东堤结束后,拉出了“菏泽贾庄大工合龙收支各款清单”,尾数精确到“六钱九分八厘”,余款精确到“四十五两三钱二厘”,并亲自撰文书写障东堤碑,此碑至今仍屹立在菏泽李村镇黄河岸边,在碑文中用近一半的篇幅记录工程账目,意在向朝廷、向百姓、向历史交一笔客观真实的明白账。

上任四川总督后,丁宝桢查验四川各级官员的账目,惩治了一批贪官污吏,并裁撤了营私剥民、用度奢侈的“夫马局”,这些改革初步震动了四川官场的贪风劣习。改革盐政后“岁增帑金百余万”,他却“均一介不取”,一清如水。

宝桢盐道

丁宝桢还致力于革除积弊,他改革盐务,废除了“商运商销”的旧制,改为“官运商销”,着力加强对商旅和盐道的保护与扶持,减免税厘,整治河道、口岸,添派官军巡逻,开通盐道,使积滞多年的盐业重新兴旺,川省财政收入数倍于前。丁宝桢创办了四川省第一家近代工业企业———四川机器局,此后成为中国西南最大的军工企业,为四川的民族工业发展做出了突出的贡献。

四川机器局旧址

以民为本,勤俭自得

丁宝桢认为,做官要“藉此官势,作德于民”,“至作官,只是以爱民养民为第一要事,即所谓报国者亦不外此。盖民为国本,培养民气即是培养国脉”,把爱民养民作为第一要事。丁宝桢任岳州知府时,因时常下乡理政而深得当地老百姓爱戴;他心系百姓民生最关注的防洪、灌溉、水运治水要事,与役夫同甘共苦;修都江堰期间,“轻骑简从,躬冒霜雪,沿江督率”。

他为人十分勤俭,告诫儿子说:“家用务宜节省,肥浓易于致病,不如清淡之养人。华服适滋暴殄,不如布衣之适体。”他严肃批判当时官场上的骄奢陋习。在仕途上他多次被弹劾降职,但从不怨天尤人,宠辱不惊。在家书中他引用“受辱不怨,受宠若惊”“居安思危,在乐思忧”“高而不危,所以长守贵,满而不溢,所以长守富”“福兮祸所依,祸兮福所伏”,做到了丁氏家训的世规:世代忠良、精忠报国、廉洁奉公。

在丁宝桢家风家训的熏陶下,丁氏家族百余年间人才辈出,涌现出一批贤能之士。丁宝桢的长子丁体常,曾任巩秦阶道道员、甘肃按察使、山西布政使、广东布政使和护理广西巡抚等职;次子丁体勤,曾任山海关通判;三子丁体仁(又名丁体静),曾为候选知县;四子丁体成(又名丁寿鹤),光绪九年(1883年)进士,曾任刑部主事;五子丁体晋,恩赏郎中。丁宝桢的孙丁道臣,曾任兵部主事;孙丁道源,曾任光禄寺署正;孙丁道津,曾任财政部库藏司司长、山西省河东盐运使、山东布政使;侄孙丁道衡,为我国著名地质学家和教育家,对新中国成立后的包头钢铁基地建设和大西北开发做出了重大贡献。

寻古润今,赓续“廉”心

习近平总书记指出:“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”

从兴修水利,兴教举贤的水利行业“爷叔”文翁,到“吾在是,水决不能败城”的跨界治水达人苏轼,再到“愿效张骞,以身许国,予之志也”的“天下第一清官”张鹏翮,及“我之做官,志在君民,他无所问”的晚清重臣丁宝桢,这些治水能臣廉吏身上体现出的精神伟力,无时无刻不激励着后人奋勇向前。

我们水务人也要不断传承弘扬好先辈们的优秀品质,让中华优秀治水文化、廉洁文化在新时代焕发出新的光芒。

引用文献:《丁宝桢对都江堰的治理及其启示》——吴会 蓉肖静《丁宝桢与都江堰》——王定璋《丁宝桢:刚正清廉的中兴名臣》——罗实《从家书看丁宝桢的为官之道》——杜敦科《文史研究者眼中的丁宝桢》——贵州日报天眼新闻记者舒畅

(来源:成都水务 供稿丨成都市水务局河道监管事务中心)