《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》对京津冀建制镇污水处理水平提出更高的要求。

研究发现,京津冀建制镇污水处理水平呈现较大差异与不均衡。北京、天津建制镇经济较发达且城镇紧凑度较高,污水处理设施几乎实现全覆盖,污水处理效能仍需提高,污水处理率为69.57%和78.81%;河北省建制镇因建成区面积大、地貌复杂且镇区分散,对污水进行处理的建制镇比例仅为65.28%,远低于全国水平,污水处理设施建设仍存在大量空白,人均投资仅为44.2、31.7元/人,缺乏对污水常态化资金支持。

因此,加强京津冀污水收集处理现状的研究,从污水处理模式、科学制定标准、建立污水价格机制以及设计规划等方面提出优化意见,对京津冀建制镇污水处理可持续发展至关重要。

引用本文:李骜,高伟,孙菽含,等. 京津冀建制镇污水收集处理设施现状与发展研究[J]. 给水排水,2024,50(10):8-14,20.

01 京津冀建制镇污水处理设施发展

1.1 污水处理设施建设成效

2017-2022年,北京和天津建制镇的数量保持在115个左右,建制镇从数量扩展已经向质量提高的方向转变,而河北省仍处于不断整合乡镇资源的阶段,河北省建制镇数量不断增加,从883个增加到1 129个,建成区面积从16.9万hm2增加到17.9万hm2,常住人口从609.6万人增加到685.4万人。

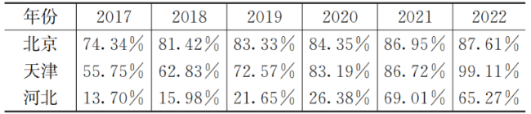

如表1所示,2017-2020年京津冀对污水处理的建制镇比例增长缓慢,2020年仅比2017年仅增加了10.01%、27.44%以及12.68%,河北省对于污水处理的建制镇比例均比同年的全国水平低。在“十三五”期间,北京和天津着力改变建制镇污水处理设施不足的现状,污水处理的建制镇比例稳步提高,河北省建制镇发展较为缓慢。

表1 京津冀污水处理的建制镇比例

2021年和2022年,北京对污水处理的建制镇比例保持平稳,比例分别为86.95%、87.61%;2022年天津几乎实现了全省建制镇污水处理全覆盖,比例达到了99.12%;河北省对污水处理的建制镇比例增长迅速,增长至65.28%。2021-2022年,河北省扩大了建制镇污水处理设施的建设规模,河北省住房和城乡建设厅也发布了相关技术导则文件,提升了河北省建制镇生活污水处理设施建设能力和水平,规范了生活污水处理设施的规划、设计、施工和运行管理。

1.2 污水处理设施运行效果

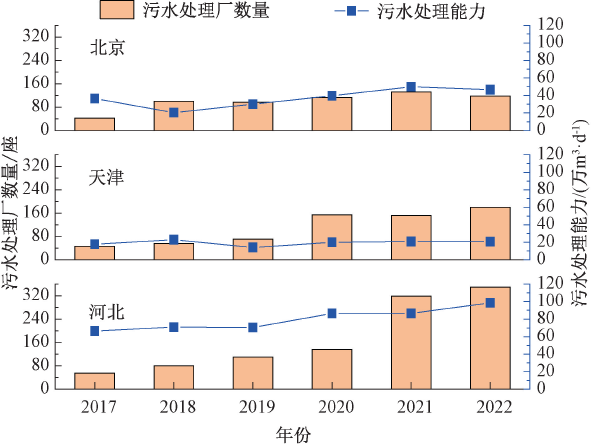

如图1所示,2017年京津冀污水处理厂分别有42、47、55座,处理能力达到36.53、17.82、66.44万m3/d,2020年分别增长到113、154、136座,处理能力为39.67、19.99、86.4万m3/d,京津冀污水处理厂数量和其处理能力逐年增加。在2021年,河北省污水处理厂数量发生显著增加,达到了318座,污水处理设施逐步实现全覆盖。

图1 京津冀建制镇污水处理厂数量和污水处理能力

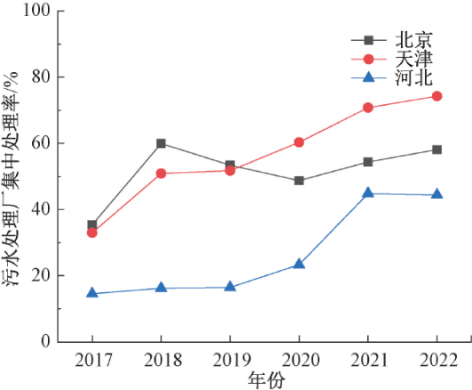

图2 京津冀建制镇污水处理厂集中处理率

从污水处理厂集中处理率这个指标来看,从2017-2022年,北京和天津建制镇保持平稳上升的趋势,河北省建制镇污水处理厂集中处理率仅为14.57%~23.33%,2022年增长至44%左右,仍有大部分污水未经处理排入环境中。河北省建制镇建成区面积大,污水处理厂的位置相对分散,污水的收集能力较低。建制镇污水集中处理率和对污水进行处理的建制镇比例两个指标,与其污水处理率指标的变化趋势基本一致,但区域之间差异明显,反映了京津冀建制镇城镇化水平和经济技术发展水平的不均衡。

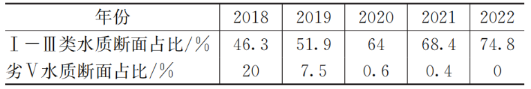

根据《中国生态环境状况公报》显示(表2所示),2017年海河流域为中度污染,劣Ⅴ类水质断面的占比为39.2%;2022年海河流域为轻度污染,劣Ⅴ类水质断面全面消除。京津冀建制镇对于生活污水的有效处理一定程度上的影响了海河流域的水质,其水质逐年好转。

表2 海河流域水质状况

1.3 污水处理设施配套水平

建制镇独院住宅居多,污水源头分散,收集难度大,需要建设较长的支状管线,调高管网敷设密度。北京建制镇排水暗渠密度呈现一定的波动。天津建制镇排水管道暗渠密度从2017年到2022年排水管道暗渠密度基本保持平稳,河北建制镇排水管道暗渠密度虽然较低但是整体上呈稳定上升趋势。

结合京津冀人均处理能力变化和排水管道暗渠密度数据,天津和河北省的建制镇污水收集设施与处理设施建设不匹配的现象比较突出,并且存在大量污水收集空白区。

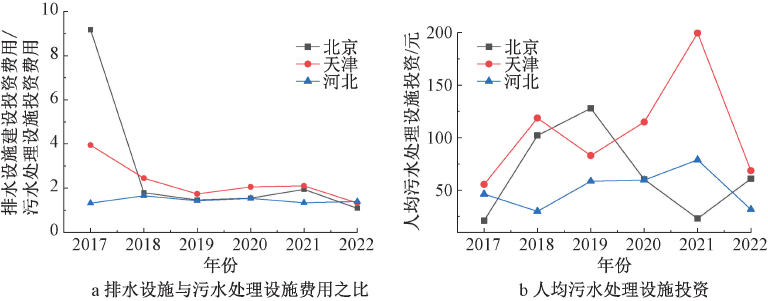

1.4 污水处理设施投资力度

在污水设施建设中,管网建设一般应为处理厂建设的投资的3倍左右。2017年北京和天津建制镇加大管网建设的投资,形成了较好的管网体系;河北省建制镇厂网建设投资比在0.4~1,管网建设存在较大的资金缺口,造成污水处理厂未能有效的运行,导致污水处理能力水平低。

2017-2019年,北京建制镇排水设施建设投资稳定在每年2亿元左右,从2020年开始逐年下降,从1.27亿元下降至7978.6万元,污水处理设施投资费用的变化趋势与排水设施投资费用变化趋势相似,人均污水处理投资(图3b)出现小幅度上升,北京建制镇的污水处理设施和配套设施逐渐完善。

图3 京津冀建制镇排水设施投资费用与污水处理设施投资费用之比、人均污水处理设施投资

2017-2022年,天津建制镇在排水投资方面在3.2亿元上下浮动,污水设施投资费用约为1.45亿元,人均污水处理投资达到了199.5元/人。河北省建制镇加大了排水设施和污水处理设施的建设并保持同步变化趋势,2020年达到了最大投资,分别是6.02亿元和3.93亿元,但是由于其当地建成区面积和人口变化,人均污水处理投资仅50元/人左右。

北京建制镇污水设施和管网建设基本保持一致性,天津和河北省在污水设施建设基本完善的同时,2019年起逐步重视管网配套建设。

02 存在问题

2.1 污水处理基础设施建设缓慢,污水处理能力弱

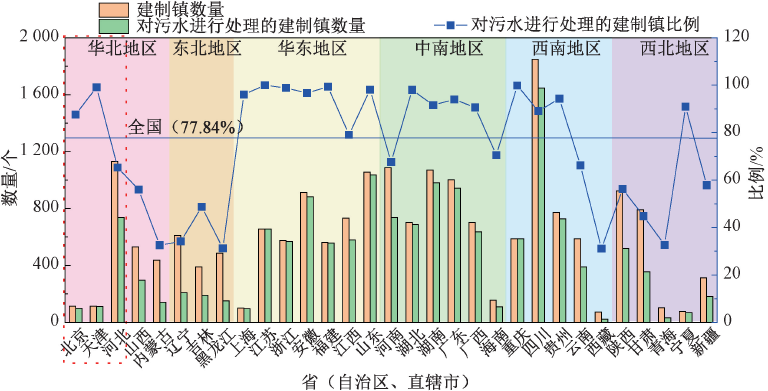

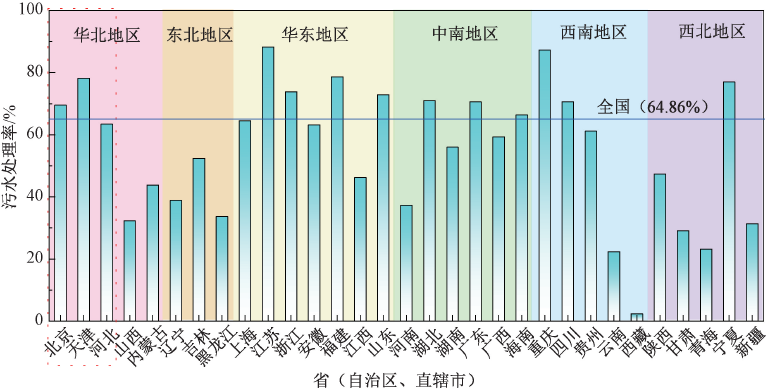

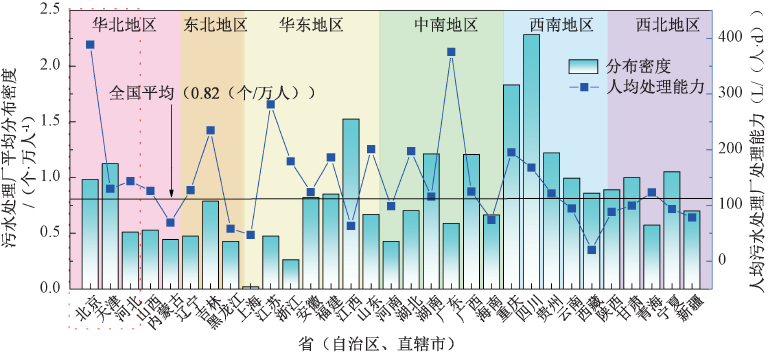

污水处理规模方面(图4所示),全国范围内对污水进行处理的建制镇比例达到77.8%,在全国水平之上的省份有17个,多数分布于华东地区和中南地区,在2015年底,浙江成为全国第一个实现了建制镇污水处理设施全覆盖的省,在2022年底,江苏省建制镇同样实现了污水处理设施全覆盖。河北省的建制镇数量达到1 129个,位居全国第二,然而对污水进行处理的建制镇比例仅为65.28%,远低于全国水平,北京和天津的污水处理设施几乎可以做到覆盖大部分建制镇。

图4 2022年全国建制镇污水处理概况

在污水处理成效方面(图5所示),华东地区和中南地区仍然处于全国领先地位,基本上可以达到70%~80%,江苏省建制镇的污水处理率达到了88.2%,2018年以来,江苏省坚持推进乡镇污水处理设施全运行,全省全运行比例有较大提升(60.2%提高到92%)。北京和天津的建制镇污水处理率为69.57%和78.81%,河北省建制镇仅为63.42%,处于全国中游,河北因地形地貌复杂多样,其收集和处理污水方面存在困难。

图5 2022年全国建制镇污水处理成效

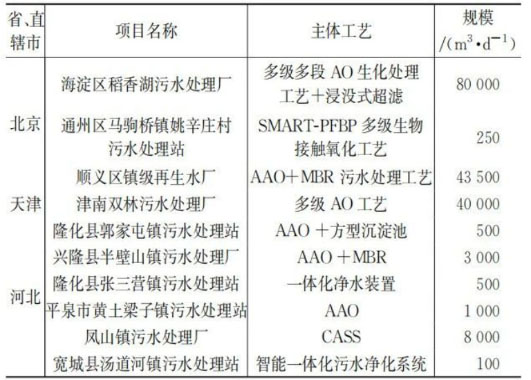

污水处理成效与其处理工艺和规模密不可分。如表4所示,京津冀地区地处平原,受地形和气候的影响较小,在调研的10座污水处理厂中,北京和天津建制镇多为较大规模污水处理厂,河北建制镇大部分为中等规模和小规模污水处理厂,其主要污水处理工艺为AAO耦合其他工艺。在排放标准方面,北京在现有地方标准的基础上,不同污水处理厂分别选择了适合各自区域的排放标准,合理的降低了运行成本和技术要求。天津市人民政府批准发布了强制性地方标准《污水综合排放标准》(DB12 356-2018)。河北省的污水处理厂大部分使用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准,个别建制镇要求污水处理排放标准和地表水环境质量标准接轨,标准制定的不合理也阻碍了污水处理的效率。在华东和中南等地区,主体工艺部分采用生物生态组合技术,充分利用其自然生态系统来治理污染。东北寒冷地区的主体工艺主要有土地过滤渗透、人工湿地、生物膜等。

表4 建制镇污水处理工程案例

在已建的设施数量分布方面(图6所示),四川省建制镇以2.28个/万人位居全国第一,京津冀建制镇污水处理厂平均分布密度为0.87个/万人,略高于全国平均水平,河北省分布密度仅为0.51个/万人,处于全国的中下游;在人均污水处理厂处理能力方面,北京建制镇人均污水处理厂处理能力为388.47 L/(人·天),全国最高,其次是广东省和江苏省,天津和河北建制镇低于全国[169.48 L/(人·天)]平均水平,分别为129.96、143.93 L/(人·天)。建制镇的污水处理设施分布密度存在明显的地区差异性,西部地区高于东部地区,污水处理厂处理能力存在明显的经济差异性。

图6 2022年全国建制镇污水处理设施分布

2.2 设施配套程度低

在管网建设方面(图7所示),排水管道长度和排水暗渠长度排名前三的是江苏省、广东省和山东省,分布在华东地区和中南地区,江苏省、浙江省依旧在推进排水管道的建设,2022年分别新增了653.28、656.07 km,远高于天津建制镇(20.52 km)和河北省建制镇(268.39 km)。全国建制镇排水管道暗渠密度为7.66 km/km2,京津冀建制镇均未超过全国水平,天津建制镇在2022年并没有建设排水暗渠,北京和河北省建制镇的排水暗渠新增长度仅为11.6 km和137.05 km。东北地区污水处理厂设计规模过大,污水收集管网系统滞后,运行效率低。西北地区新增管道长度幅度较小,密度也较低,原因是西北地区包含了多种地形特征,污水设施和管网配套设施施工环境和地质条件复杂,管网建设需要更高的技术、规划设计和资金投入。西南地区的云南省60%的建制镇仅完成主干管网的建设,支管和接户管实施率较低。华北、东北、西南以及西北地区应增强管网设施补短板,中南、华东地区应注重收集与处理设施的协调,华北、中南地区注重污水处理效能的提升。北京和天津建制镇对于污水的收集和处理应具备更高的人口承接能力,河北省建制镇应具备更高的产业承接能力。

图7 2022年全国建制镇排水管网建设

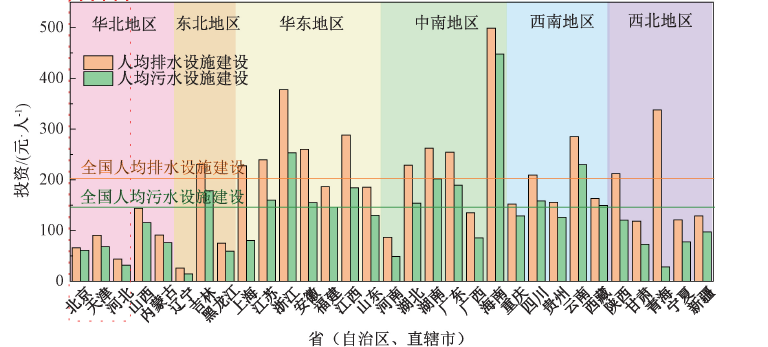

2.3 专项资金投入不足

如图8所示,建制镇排水设施建设投资仅占市政公用设施投资的22.6%,污水管网建设仅占排水设施建设的31.5%,目前全国建制镇管网建设投资仅为污水处理厂建设投资的46.1%,仍存在较大的资金缺口,资金不足是管网建设滞后的关键因素。浙江省、江苏省、安徽省以及上海的投资分别达到了38.3、33.5、27.4、19.7亿元,有效的提升了排水设施的覆盖面积,人均排水设施投资达到了337.9、239.7、260.2、227.8元/人。京津冀建制镇的投资力度较弱,河北省建制镇排水设施和污水处理设施的投资仅为3.0、2.2亿元,人均投资也仅为44.2、31.7元/人,在全国处于中下水平。建制镇污水处理设施规模小、分布广、成本高,缺乏对污水常态化资金支持,“建得起、用不起”的现象普遍存在。

图8 2022年全国建制镇设施建设投入

污水处理的收费制度也尚未建立,比如江西省尚未建立建制镇生活污水收费制度,贵州省虽已下发建制镇污水处理费征收标准,但未开展实质性工作。

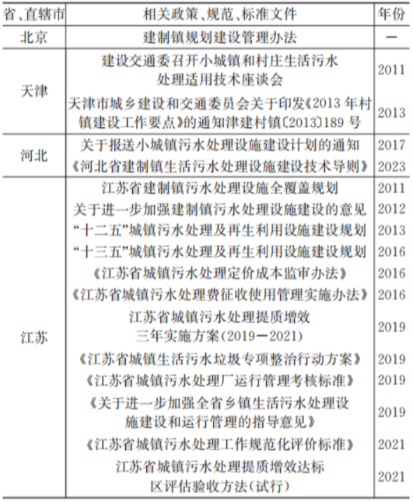

2.4 系统性政策支撑不足

经过对京津冀人民政府及住建部门发文统计,相关支撑性政策、规范、标准文件较少,缺乏收集和处理设施建设规划、运维管理、考核监督评价标准及体系。

天津建制镇在《2013年村镇建设工作要点》提出“推动示范镇市政公用基础设施配套”。河北省住房和城乡建设厅发布的《关于报送小城镇污水处理设施建设计划的通知》提到2019年底前,实现建制镇污水处理设施全覆盖,污水处理率达到70%”,在2023年出台导则规范建制镇生活污水处理设施建设,明确了建制镇生活污水处理设施的规划编制、污水收集系统设计、污水处理厂站设计、运维管理等,并借鉴了江苏省的“四统一”工作模式。

东南沿海建制镇排水系统发展好于其他地区,江苏省早在2011就开始了建制镇污水处理工作。如表5所示,江苏省人民政府和住建厅先后印发了十余份文件,从规划引导、厂网并重、建管并举以及相关配建设、评估标准和实施办法制定了一套系统的指导性文件用于规范建制镇污水处理建设。

表5 相关政策、规范、标准文件汇总

03 结语

3.1 合理确定污水处理模式

北京、天津以及河北省建制镇因其地貌、经济发展、城镇化发展等因素不能一概而论,因地制宜选择处理模式。京津地区经济较发达且城镇紧凑度较高,多为城市和县城周边的建制镇,可采用接入城市市政污水收集处理的方式,其建制镇城镇化率高、人口较为密集、居住集中,可采用集中处理的方式,按照就近就地资源化利用的要求,合理布局建设收集处理设施;河北地区地域辽阔,地形复杂多样,建制镇人口较少、集中度不高,采用分布式、小型化、一体式、装备化的污水处理设施或单户型设备,避免盲目大规模铺设污水管网,降低建设成本;河北省的城镇化率较低,具备农村特征的建制镇较多,可将其生活污水灰黑分离后通过化粪池进行预处理,采用分流制生活污水管网收集,最后采用生物生态技术集中处理,或结合农村环境整体统筹治理;河北省以工业产业为主,有工业废水处理设施的建制镇,可考虑将生活污水排入一并处理。

3.2 科学采用标准

根据建制镇生活污水的水质水量特点,分级分类确定排放标准。北京建制镇污水处理厂多为5000 m3/d以上,可执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》;天津建制镇和少部分河北建制镇多为规模在500~5000 m3/d的污水处理设施,适当放宽氮、磷等指标要求,因地制宜执行有利于尾水资源化利用的排放标准;河北省大部分建制镇规模在500 m3/d以下的污水处理设施,执行当地农村污水处理设施排放标准,河北省的水系较为丰富,具备较大生态容量区域,可在满足生态环境保护需求基础上,可适当放宽部分污染物排放限值。

3.3 建立健全污水价格机制

完善建制镇的污水处理和收集设施离不开政府财政的资金支持和多种形式的运营模式,但天津市专业化水平较低、多样化水平高的产业现状,使其经济水平较低,河北省从2015年的后的产业转型,造成了经济逐年下滑的现状,所以不能仅依靠财政资金形式,更重要的是建立污水价格机制的改革弥补专项资金的不足。一是分步实施污水收集处理全流程全成本的收费标准,从覆盖污水处理厂运行、污泥处理处置和管网运维成本,再增加设施建设成本,逐步实现覆盖污水收集处理、污泥处理处置各环节的建设和运营成本。二是科学制定建制镇污水处理排放标准,基于排放水体的自然净化能力和环保要求,科学制定和执行不同排放标准,从而降低污水处理的成本。三是建立与污水处理排放标准相适应的动态收费调整机制,根据污水处理和污泥处置设施正常运行的成本和合理盈利确定污水处理标准。

3.4 加强设计规划

京津冀建制镇污水处理系统建设应综合考虑镇规模、经济发展程度、地势地貌等多因素。对于未建污水处理厂的建制镇,需根据建制镇分布、常住人口以及发展规划,合理制定污水处理厂的规模、管线的排布;坚持减污降碳协同增效的理念,可考虑结合当地水系,采用“灰绿结合”的方式,充分利用自然生态系统净化能力,强化设施低碳运行,减少能源消耗,降低碳排放量。对于已建的污水处理厂,可依据城镇化的发展趋势,适当改变服务范围,合理安排水厂运行时间。

(来源:给水排水)