近日,福建海峡环保集团股份有限公司旗下金溪公司所运营的闽清县梅溪污水处理厂(以下简称“梅溪厂”)完成提标提量工作竣工验收,实现每日处理量由5000立方米到10000立方米的飞跃,处理水质提升至一级A排放标准。其顺利实现的关键,得益于一项技术创新——环流一体化工艺。

提质增效:探寻污水处理工艺优化“良方”

2022年,《福建省深入推进城市污水处理提质增效专项行动实施方案》出台,提出“到2025年底县级城市基本消除黑臭水体,城市生活污水集中收集率达70%以上”,特别强调,要推进重点流域内市县污水厂提标改造工作。自2023年起,为加速推进污水集中收集率目标达成,梅溪厂积极响应相关要求,开展提标改造,助力市县污水处理厂运行提质。

梅溪厂全景

按照传统的改造经验,要么在现有的CASS工艺段新建一个很大的调节池,要么将CASS工艺改为传统的生化处理并增设二沉池。但是对用地紧张的梅溪厂来说,这两个方案都缺少可行条件且经济可行性低。如何有效利用现有构筑物,在尽可能节约建设成本和时间并且不停产的情况下,完成对现有处理工艺的优化、提升出水水质,是一个新的挑战。

经过一系列技术方案的对比论证,环流一体化工艺进入了大家的视野,它是以活性污泥法为基础开发的一种新型污水处理技术,主体设施单元为反应沉淀一体式矩形环流生物反应器,类似一个小小的“集装箱”,可以架在原有的CASS池上,“平替”二沉池的功能。

“相比新建二沉池,这种工艺占地少、工期短、运维简单,符合梅溪厂改造的现状要求,这也是选择它作为提标改造核心工艺的原因。”梅溪厂厂长吴闽辉介绍道,“简单来说,这个技术就像拥有了一个个可定制的‘积木块’,可根据厂区的具体情况设计制作,将它嵌入现有的工艺处理模块,以较小的土建改动量,实现传统二沉池的泥水分离效果”。

因地制宜:环流一体化改造大展身手

在解决建设用地紧缺问题的同时,环流一体化工艺在提质增量方面同样表现突出。吴闽辉介绍,厂里之前使用的CASS工艺,一天约进8批次的污水,每一批次的进水处理周期约为4小时,还另需1小时的静置沉淀时间,过程中按批次时间,需要操作人员反复进行开合进水闸门、排水设备等操作,对人工要求较高。完成环流一体化工艺改造后,梅溪厂实现了不间断进水处理,污水处理量显著提升,日处理量完成从5000立方米到10000立方米的飞跃,处理标准由一级B提升至一级A水平。

海环集团西南片区负责人林晓枫充分肯定该工艺在提标工作中的优势:“需要人工操作的环节变少了,这让梅溪厂实现了提标提量前提下不增加运行人员的目标。”

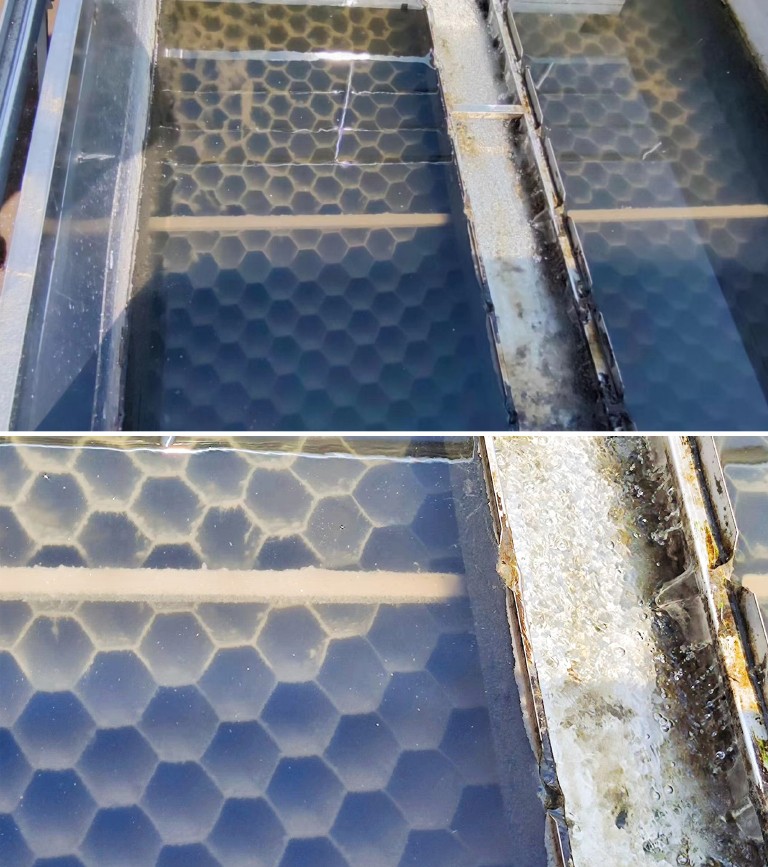

环流一体化工艺模块

作为省内首个采用环流一体化技术的示范项目,梅溪厂不仅综合考虑了技术现实应用的可行性,也对未来的运维挑战给予了高度重视:一是从设备特性来说,采用模块化生产方式,确保了设备之间的高度一致性,而且在全生命周期内无需维护;二是从装配方式来看,对不规则池面的适应能力强,确保后期拆换更灵活,提高运维活动的便捷性。

目前,梅溪厂针对环流一体化工艺模块的日常维护,申请了集水槽清洗的实用新型专利。海环集团科技发展部协同事业部及西南片区成立专项课题组,探究水量、污泥特性、曝气及溶解氧等参数对环流一体化工艺的影响,综合梅溪厂的实际运行经验,编纂成一份专题研究报告,旨在为集团后续的类似改造项目提供参考。

当前,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。污水处理既是深入打好污染防治攻坚战的重要抓手,也是推动温室气体减排的重要领域。“梅溪厂出水的提升有助于减轻闽江支流流域水环境容量的负荷,人产生的污染对自然的影响减少了,河流就会有更高的自净能力。”林晓枫说,“绿水青山,人民幸福,这是每个环保企业持续奋斗的目标。”

(林可欣)