2024年5月8日, 上海城投水务集团桃浦初雨调蓄工程首段急曲线的盾构区间隧道顺利实现贯通。作为国内首例软弱淤泥质土急曲线盾构隧道,其成功实施为本市中心城区隧道建设积累宝贵经验,并为今后解决城市“圈地造井”难题提供了新的方向。

上海桃浦初雨调蓄工程位于普陀区,建成后将减少区域内初期雨水对河道水质的影响,改善周边河道水环境质量,对提升初期雨水治理能力、切实保护城市水环境具有非常重要的意义。

工程项目位于中心城区,井位落地难度极大。基于现状困难,工程率先探索急曲线盾构技术,优化方案、取消井位,从而减少城区占地,降低对周边影响,使得项目顺利推进。其中原拟建的工作井DG15地理位置特殊,临近居民小区、道路桥梁,井位落地困难。经充分研判,项目建设方案经优化后取消DG15井位,方案优化后DG16-DG14井区间调整为长度约185m的急曲线盾构隧道(R=115m),盾构主要穿越④1灰色淤泥质粘土,局部穿越⑤1灰色粘土软弱土层。

急曲线盾构穿越上海中心城区软弱淤泥质土层,尚无成熟的案例借鉴,盾构机姿态及隧道轴线控制难度极大,项目面临全新的挑战。桃浦污水处理厂初期雨水调蓄项目联合同济大学及参建各方成立技术科研课题组,课题在上海市建委成功立项,系统化开展软土地层急曲线盾构关键技术攻关与研究。

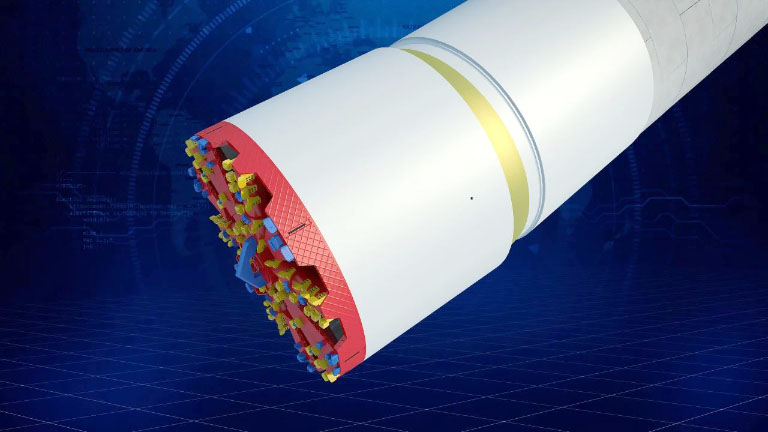

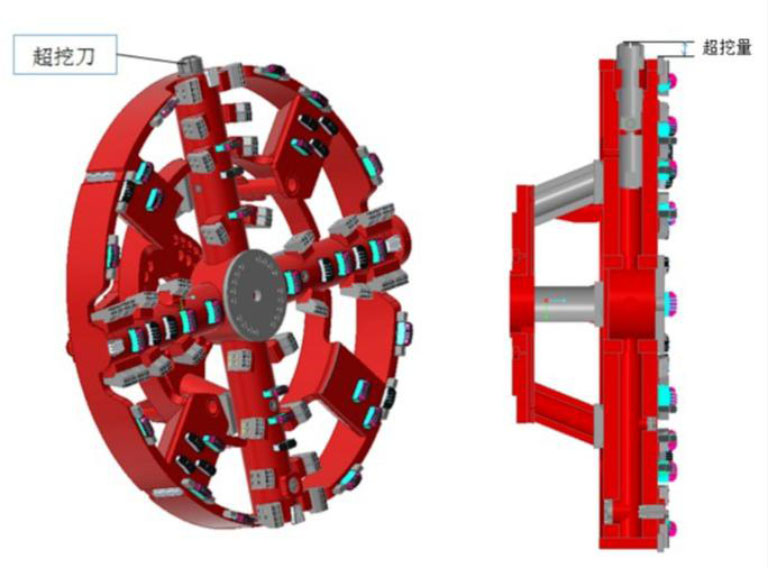

项目联合制造厂商对盾构机及配套设备进行针对性设计研发,引入球铰、仿形刀等关键技术,成功解决了急曲线盾构机可通过性难题。

盾构机采用球形铰接设计,使主机实现超小半径转弯功能;同步开发相适应的新型铰接密封设计,进一步降低渗漏风险;数控仿形刀一备一用,实现可视化精准超挖;螺旋机前端采用被动球铰创新性设计,可跟随前盾摆动,解决了急曲线段螺旋机与管片及台车设备的空间干涉问题。充分考虑富裕量,本次盾构机极限设计转弯半径达80m。

皮带输送机具有辅助调向功能,满足急曲线弯道输送需求;优化台车长度,采取运输编组定制小型化、预设弯轨等措施。

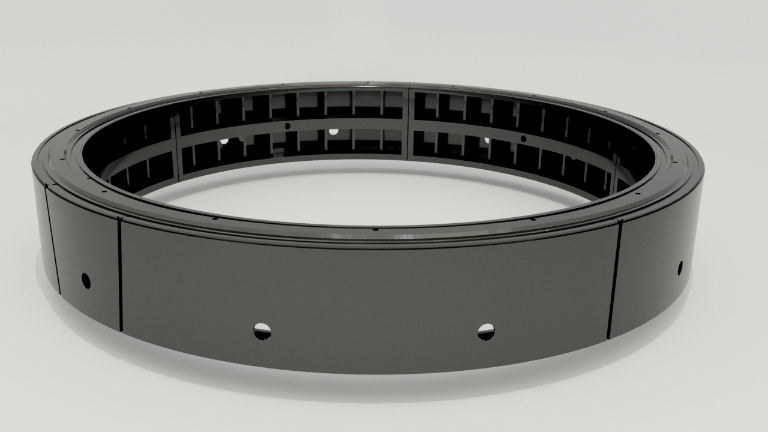

优化急曲线段管片设计与加工工艺,经过三维软件拟合,选用800mm小宽幅预填充砼钢管片,满足曲线隧道楔形量需求的同时,避免侧向分力对隧道影响造成的管片破碎现象。

开展软弱土层中急曲线盾构施工理论研究分析。项目与同济大学合作建立数值模型进行计算,得出上海地区软弱土层无法提供盾构急曲线掘进所需充足侧向力的结论,提出并验证对急曲线段土体预加固和管背增设微型固定桩的技术方案。

针对急曲线段盾构隧道轴线与沉降控制难点,施工方上海建工基础集团引入克泥效注浆工艺,及时填充盾构机超挖间隙,有效控制隧道轴线偏差与周边土体沉降;同时首次成功应用微型管片固定桩新技术,以快速凝固注浆型囊袋填充管片与土体间隙,形成有效支撑,大幅减少隧道位移量;运用双仪器联动式自动导向技术,加长有效观测距离,解决了急曲线盾构隧道测量精度和时效问题。

微型固定桩技术

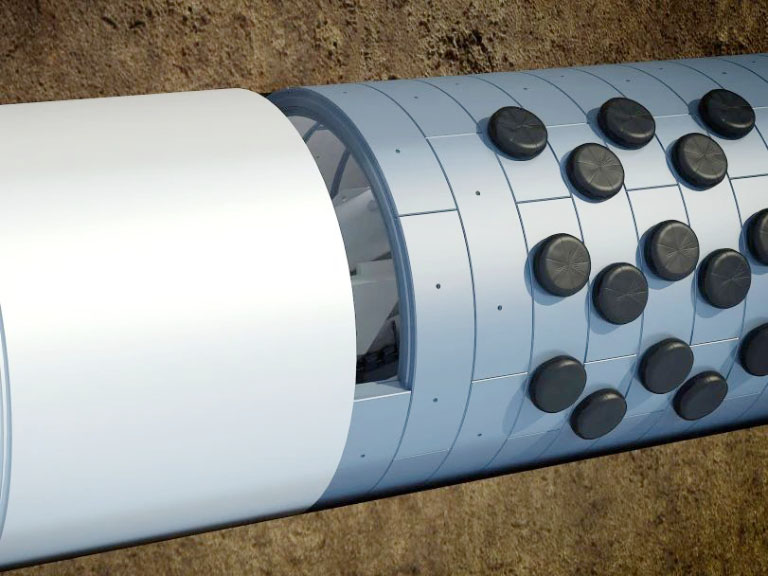

2024年1月29日,上海桃浦初雨调蓄工程1.2标/1.5标段急曲线段盾构隧道顺利完成掘进;并于同年5月8日在敏感环境及承压水层条件下中安全精确进洞,这标志着上海地区最小曲率半径盾构隧道区间实现贯通。其中急曲线段隧道轴线偏差小于3cm,隧道沿线沉降均控制小于1cm,成功实现了小偏差微扰动急曲线盾构施工。

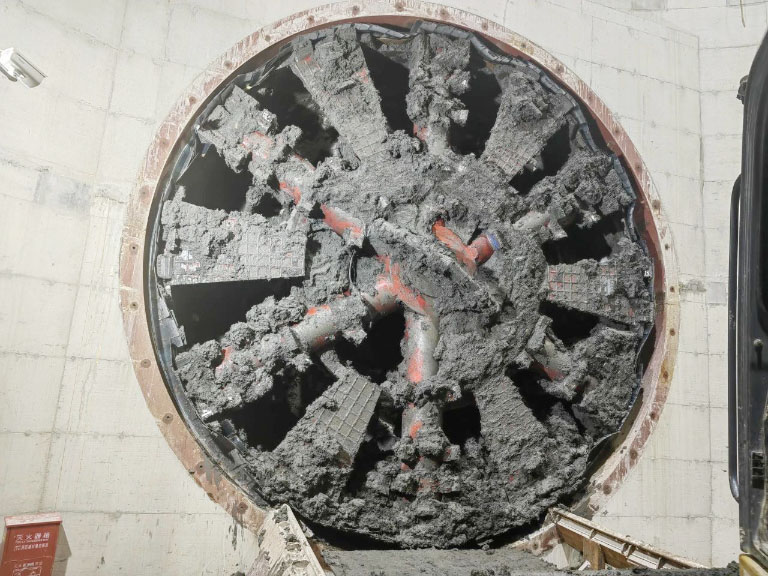

盾构机进洞

本项目顺利实施将系统地总结急曲线盾构隧道设备研发、施工的成套关键技术,为后续中心城区相关管网隧道工程的建造提供了宝贵经验;进一步促进中心城区非开挖建造技术发展;对地下管网建造技术发展具有重要意义。

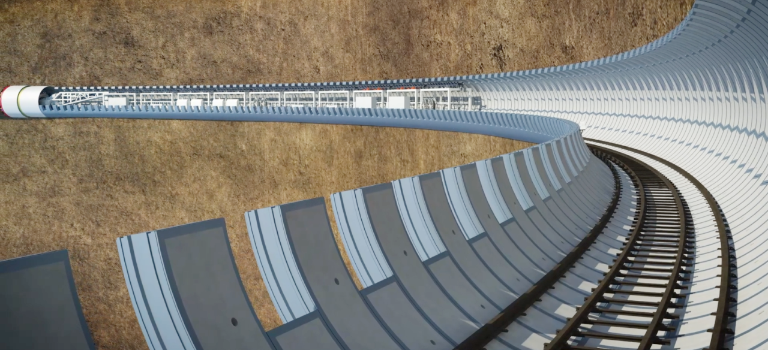

急曲线三维模拟

急曲线成型隧道

(上海城投水务建设公司)