我叫叶驰,是福建省福州市水务工程有限责任公司工程一部施工员。2022年10月18日,我从业以来第一次踏进连坂污水处理厂,厂区很大。我用余光快速扫描路面,提醒大家避开模板上的钉子,耳畔切割钢筋的杂音几乎淹没了我的声音。福州十月的阳光依然晃眼,看不清刀具下迸发的火花,只有一团团透明的热气不断上升。

我不止一次这样行走。大学毕业那年的盛夏,我还是个初出茅庐的小子,接触的第一个项目是两公里的污水顶管。师傅交代我跟踪记录每口沉井的每日变化,我选择了最原始的方式——徒步。每一天,我基本上午巡一个来回,下午再巡一个来回,鞋底在粗粝的沙石上不断摩擦,隔着一层橡胶,我还是清楚地感受到地表的温度,也兴奋地意识到我正在参与一座城市的建设。就这样,我日复一日地行走,单日步数曾达55000余步,还曾走废一双心爱的球鞋。

我一直是一个喜欢行走的人,行走是我的姿态。有个朋友告诉我,一个人行走的范围就是他的全世界。我去过的地方不多,但我的足迹在熟悉的工程领域不断重叠,里程数也从未停歇,那么我的世界应该也是丰富的吧。

与朋友们一起徒步的点滴记录

入行9年,我主要接触一些非开挖工艺。相较于开挖工艺,它的问题更隐蔽,不会直接暴露在我们的视野内,处理方式也不像开挖工艺那么直接和成熟,但总要有人尝试成为探路先锋。平时和朋友徒步也是如此,我们喜欢征服野山,我经常是走在前面的那个,拄着登山杖寻觅最优路径。非开挖工艺有点像在黑夜中徒步,需要一定的经验预判,还有靠谱的执行能力。在地下情况没有暴露出来之前,往往很难清晰预判全部情况,所以应变能力也是必要的。

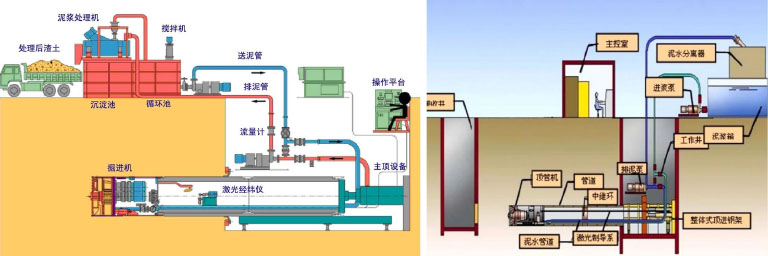

连坂污水处理厂三期进水管项目就属于非开挖工艺,为连接二期与三期厂区的污水,我们要新建一条管道。2023年1月15日,我参与了方案讨论,并准备危大工程专家论证会,最终定于3月28日进场施工。

叶驰在连坂污水处理厂三期进水管项目部作工程介绍

工程开始就遇到了棘手问题。我们清理表面土层后发现,四口现状井竟采用了3种不同的施工方式,这就像徒步时殊途同归的路径抉择。为此,我们将四口井分别编号为W1、W2、W3、W4,对症优化施工方案。W2和W4井为原先管道的工作井,采用外围施打的水泥灌注桩作为土体支护,需要我们在完成顶管后再在支护结构内部浇筑一个检查井,形成“井中井”结构。而W3井则是新建井,支护做法同W2和W4井,达到养护时间后逐层开挖,再层层采用内衬井壁浇筑的逆作方式,形成“整体井室”结构。W1井则是采用逆作成井的工艺,井壁较薄,需要我们在破除现状井底板后进行高压旋喷桩的土体加固,而后再采用逆作井的方式加深。

水泥灌注桩围护结构没有完全咬合,是一根根独立的桩体

在拆除W2、W4井内结构的过程中,我们发现现状的水泥灌注桩围护结构没有完全咬合,是一根根独立的桩体。考虑到井位加深后桩体裸露占比已经超过三分之二,且均为单侧承受土体压力。我们决定暂停桩内的土方开挖施工,采用高压旋喷桩在支护桩外围进行桩间填充。这样做有两个目的,一是为了将每根独立的桩体粘结在一起,形成一个整体,防止开挖后土体从桩间滑入井内;二是为了止水,因为开挖深度超过13米,需挖掘至地下水位之下,在侧边施打水泥灌注桩后,能够有效减少外围地下水透过围护桩流入井内。

随着开挖部分继续加深,桩体裸露部分逐渐增加,桩体所承受的单侧土压也在增强,为防止土压过大导致现状桩体向内垮塌,我们对设计图上的部分工艺进行相应调整和改进。随后,分层开挖土体至规定深度后,采用钢筋混凝土结构对现状桩体进行内部加固。这样一来,浇筑后的内衬既能起到支护作用,又能作为后期工作井的井壁使用。

泥水平衡顶管施工工艺图解

待上一节井壁达到强度后,再进行下一节土体开挖施工。如此重复,直到开挖至要求深度。这样的逆作井壁形式,既保证了施工过程中的安全,也省去了井中井二次浇筑井壁的施工时间。在完成井壁加深后,由于此时的井深已经超过了13米,地下水会沿着底部开挖的部分不断上涌,将对井底板的浇筑造成一定的影响,因此对于水,不能强堵,只能疏导、引流。于是,我们将底板分为二次进行浇筑,先将底部铺上碎石作为底板集水垫层,再将底板大部分进行混凝土浇筑,留有一个集水坑。在混凝土未达到强度时,持续对集水坑进行抽水,防止底板其他部分因为底部水压过大,导致底板其他部分穿水。待强度达到要求后停止抽水,让地下水上涨至水压平衡的位置后,由潜水员进行水下封堵集水坑,至此完成井室整体结构。

完成井室加深后,便是顶管施工了。顶管的土层基本上为淤泥质土,属于拒水且有一定塑性的软质土。顶管也分为两大类顶管,一类为封闭式机械顶管,一类为敞开式人工顶管。W4至W3井顶管段因为需要下穿两个现状井,同时也比较靠近鼓风机房,原则上应采用机械顶管施工。但若如此,在地底遇到障碍物无法顶进时,就需要开挖清除障碍物,而这段的地面开挖条件较差,所以综合考虑后,我们还是选用了敞开式人工顶管施工。

100米的顶管犹如长途徒步,一路上荆棘满布,困难频出。从始发时千方百计克服沉积砂层,到后续想方设法避免水体冲刷,再到中后段全力以赴“三战台风”。第一个台风侵袭后,工作井全军覆没,造成顶管作业停滞了一周。再次起顶时,我们极为小心地采用间歇式的顶进方式推动管道。刚恢复了正常顶进,第二个台风又来了,更猛烈更凶狠,我们只能根据管道前几节的偏移趋势不断纠偏。最后赶在第三个台风来临前,历经40天,总算把这段历经磨难的顶管贯通了。这就像连续征服沿途的险坡后暂时得以喘息的感觉。

顶管施工现场

接下来我们陆续完成了其他几个工作井和顶管的施工,最后面对的是新旧排水系统的接驳。在前期摸排讨论过程中,我们发现旧井相关资料不齐全,且井内工作液位较高,无法直观判断井下结构情况。接驳时旧井内的液位只能下降、不能抽干,所以此次接驳施工需要分为两次进行,我们计划第一次加工一个类似闷板的带胶圈钢板,固定在需要开孔的墙上,等待开孔完成再次停水后,将这块闷板进行拆除。停产接驳时,需要管网上游的厂区同步配合停泵憋水,所以单次停水施工时间仅8个小时,而在这极限时长内,抽水时间还受到当日上游排水量的影响,充满了不确定性。

所有工作准备好后,我们开始了第一次停水,但当水位即将降至接驳高程时,突然出现的一块二次浇筑的混凝土墙体打乱了所有计划。这块墙体的存在位置使得预想的闷板无法正常安装,之前计划的方案都无法实施了。我们只能现场制订一套补救方案,并在余下万分紧迫的6个小时内,利用眼前仅有的设备,由现场管理人员与潜水员密切配合,将井下能摸排的数据全部摸排清楚,保证第二次停水时能够一次性完成接驳任务。经过反复测量,结合旧井井壁两边所反馈出来的信息,几方人员头脑风暴,终于制定出全新的方案,赶在第二次停水之前将准备工作完成。2023年10月20日,顺利将二期污水引至三期,最终完成了主体工程的重要节点。

叶驰为青年文明号成员进行一线教学

是的,这一场长达8个月的跋涉终于告一段落,我们顺利登顶了!回望来时的脚程,我有一种前所未有的复杂滋味在内心盘旋。我仿佛看到了那个盛夏徒步在管道沿线的少年,我和他一样深信,出发永远比向往有意义。

(叶驰/文 范燕萍 廖大强/图)