巍巍中华,群贤继踵,人才辈出;河风海韵,千古流芳,气象泱泱;古今“廉韵”,一脉相承,历久弥新。

千百年来,无数水利先驱前赴后继、逆流而上治水,将自己的姓名镌刻进祖国的大好河山里,随着波涛荡漾流淌遍每一寸土地。他们以有限的生命、短暂的仕历为公造福一方,为后人树立了永久的楷模,流传了许多独具特色、可歌可泣的勤廉故事。

家风传承 父亲开启治水先河

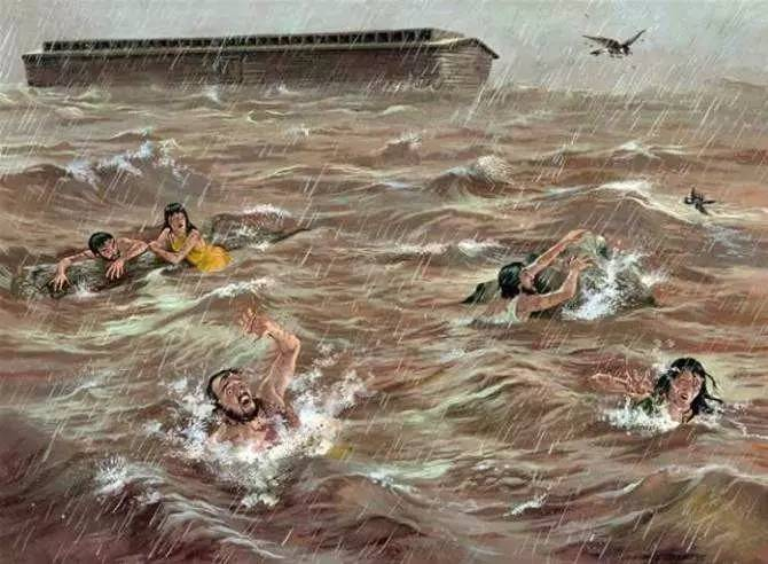

鲧,禹的父亲,相传为颛顼之子,鲧常年居住在蜀地湔江边的石纽寨里,是远近闻名的治水能手。当夏天山洪暴发,他不仅带领石纽寨的青壮年排洪抢险确保山寨安全,也在岷江洪水泛滥时,接受周边邦国的邀请,采用“堙填”和“壅防”的手段,在平原上用围堵的方法,多次筑堤筑堰、筑城挡水,为都广之野的邦国治理水患。

彼时,中原地区洪水泛滥,百姓苦不堪言,四方诸侯一致向尧帝推荐鲧治理水患。常年为西蜀国治水而辛劳的鲧接到命令后没有推迟,立即动身离家踏上了长达九年的治水之路。然而,面对中原地区水患,鲧采用“壅防百川,堕高堙庳(低)”的措施,始终未能根治,鲧也因此流放羽山后被火神祝融所杀。

科学创新 儿子变革治水策略

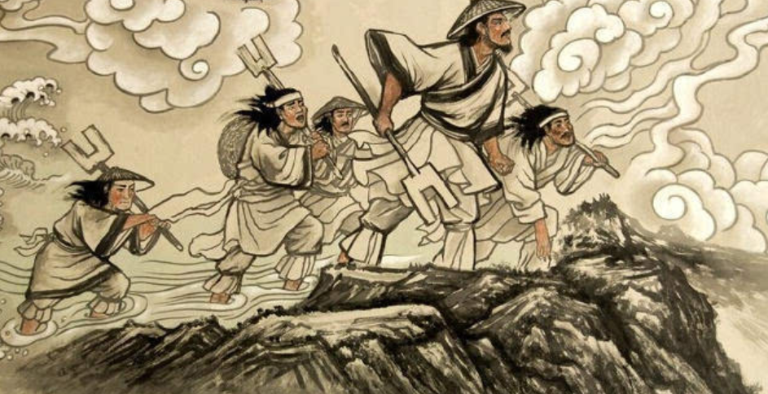

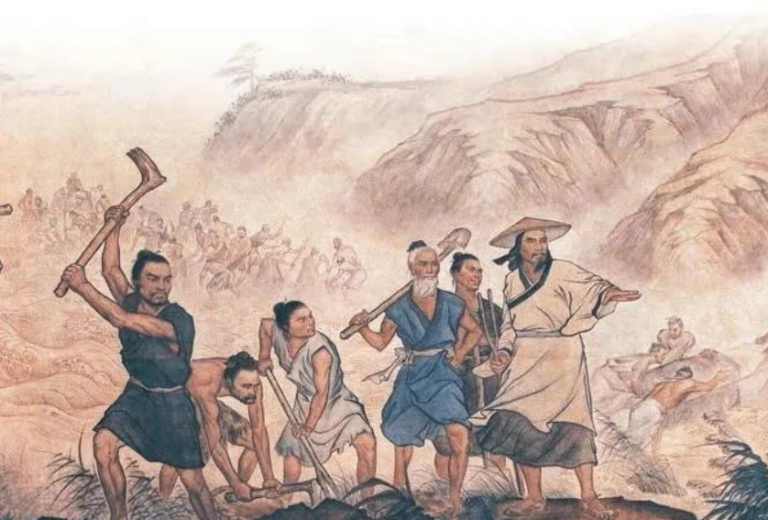

鲧离家出川治水之时,禹年仅9岁。多年之后,石纽山一带因天降暴雨,再次遭遇了巨大洪灾,禹看到家园被毁、亲人受灾心痛不已,他决心子承父业学习治水之法,制服水患。禹总结吸取了鲧治水的经验教训,经过一番实地勘察,提出了改堵为疏、因势利导的治水策略,他率众在石纽寨周围开出一条条人字形大沟,把洪水排到湔江里去,终于制服了山洪,使当时的古蜀人得以安身立命。

禹像,汉代画像石拓片

几年之后,舜帝巡视天下,发现中原水患依然严重,于是向四方诸侯打听可以治水之人,四方诸侯一致举荐时年23岁的禹担任司空总领治水大业。

禹不计个人恩怨,胸怀天下黎民,勇敢地担起了治水重任,开始了历时13年的第一代“河长”治水征途:行山表木,定高山大川。“行山表木”,就是深入调查,摸清江河湖泽的水文地质情况。“表木”就是树立木桩,标明高山大川名称、道路走向、地势高低及方位记号等。

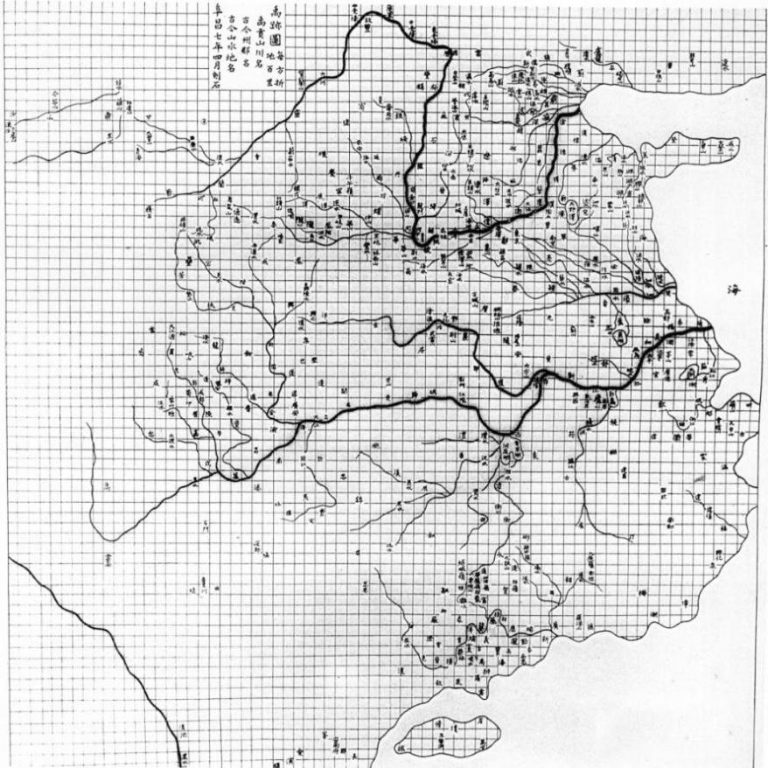

禹与众人一道,沿着江河水流的走向,跋山涉水,用“左准绳,右规矩”一步一步地进行踏勘测量,一边树立木桩标志,还在丝帛上画图,并配上简单的文字表示,禹走过的地方后来都被记录在流传于后世的《禹迹图》中。

《禹迹图》记录了禹治水的足迹

遂公盨铭文记述了“禹治水”的内容

民为邦本 勤廉实干兴利除害

为解救天下万民水患之苦,禹和助手一道安排好恢复生产和安置灾民的大事:对居住在低洼潮湿地区的百姓,给他们发放适合地区种植的稻种;对于穷苦潦倒、居无定所的百姓,就分发救济的粮食;为让灾民居有其所,禹带领众人争分夺秒,日夜劳作兴建“安置房”,完工后又悄然离开继续救助下一个受灾的部落。到了淮河下游,禹在涂山氏部落的支持下组织了众多的人力,开凿水道,使淮河与泗水、沂水相汇合,最后使洪水从淮河的入海口流进东海。

虽然是总领治水大业的司空,但禹在治水过程中总是带领灾民一起干,比大家吃的苦多、受的累多,却在百姓的感谢宴前悄然离开;日常生活中,禹住着简陋低矮的宫室,穿着粗劣破旧的衣裳,吃着粗糙简单的食物,号召大家节约勤俭、廉洁自律,尽己所能将人力、物力充分运用到治水上去。孔子在《论语·泰伯》中提到:“禹平时饮食粗略菲薄,但是对先祖的祭祀格外用心,平时穿的衣服并不讲究,只有在祭祀时才会穿上华丽的祭服,住的宫殿低矮简陋,但是在兴修水利上尽心尽力。对于禹,我真是找不到任何缺点来指责他。”

公而忘私 三过家门而不入

在治理淮河的过程中,禹结识了心仪之人——涂山氏首领的女儿女娇。虽然早就到了成婚的年纪,但禹全心全意地投入治水大业之中,完全无暇考虑个人婚事,到了30岁时才终于与女娇成婚。但因为治水任务紧迫,新婚不久的禹立即就回到了治水前线。

在离家治水的漫长岁月里,禹曾经三次经过涂山地区。第一次经过家门时,正赶上涂山氏分娩,妻子痛苦的呻吟、婴儿刚刚问世的哭声种种交叠,助手劝他进去看看,他怕耽误治水,并没有进去;第二次经过家门时,儿子在妻子怀中向他招着手,这正是工程紧张的时候,他只是挥手打了下招呼,就离开了;第三次经过家门时,儿子已经10多岁了,跑过来使劲把他往家里拉,禹深情地抚摸着儿子的头,告诉他,水未治平,没空回家,又匆忙离开。

禹三过家门而不入

在与频繁水旱灾害的长期斗争中,从蜀地走出的治水“内卷”第一父子为中华民族留下了宝贵的精神财富。

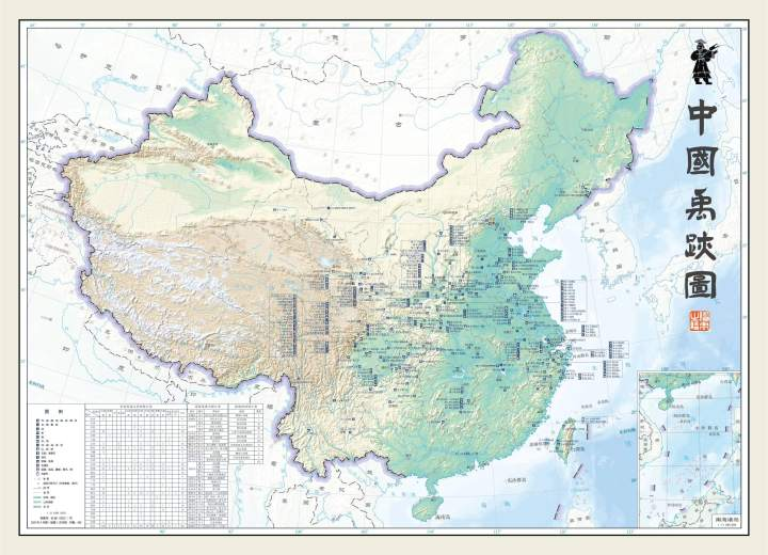

鲧离开蜀地到中原治理水患,离家九年音讯全无,禹的母亲有空就带上儿子到石纽寨北方的一座高山上守望丈夫归来,每次从高山上下来都在石纽小盆地中的小土包上歇息默默流泪,当地人被禹母的诚心感动,就把那座高山叫作望崇山,把那个小土包叫作禹母山。多年后,禹子承父业出川治水,平水土、划九州,指定名山﹑大川为各州疆界,留下了“三过家门而不入”的千古佳话,后世因此将整个中国称为“禹域”。

如今,这些治水先贤公而忘私、民族至上、民为邦本、科学创新等为内涵的治水精神已成为中华民族的优秀传统美德的一个重要组成部分,永远被后人传颂。

让我们时刻感召他们治水精神的内涵与真谛,不断汲取前行力量,让清廉之风常驻心间,让实干精神融于工作,让禹风禹魂传颂不绝。

(来源丨成都市水务局河道监管事务中心)