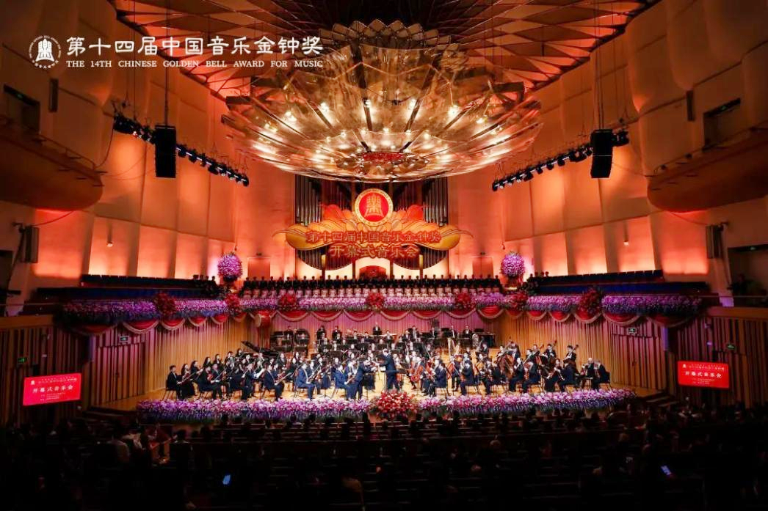

金秋十月,第十四届中国音乐金钟奖在“音乐之都”成都唱响,天府书展吸引近5万人次观展,掀起全民阅读热潮,国家非物质文化遗产节、世界文化名城全球大会、世界科幻大会、成都国际茶叶博览会,一系列大型会展也相继拉开帷幕,成都热度持续攀升!

第十四届中国音乐金钟奖现场

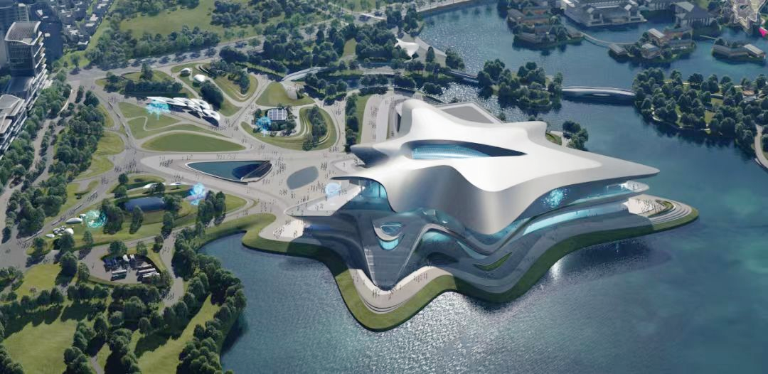

2023成都世界科幻大会主场馆

繁华的千年之都吸引着全球目光,拥有灿烂古蜀文化和独特成都底蕴的金沙遗址博物馆,吸引着各地游客纷纷前往打卡,2023年成都马拉松也即将从金沙遗址起跑。

金沙遗址博物馆的持续火爆,不仅因为它是继三星堆之后又一个重大考古发现,与成都平原的史前城址群、三星堆遗址、战国船棺墓葬共同证明成都平原是长江上游文明起源的中心,是华夏文明重要的有机组成部分,还为中华古代文明起源“多元一体”学说的确立提供重要佐证。

在遗址内,一条河流由西向东蜿蜒曲折,横穿中部,把金沙遗址分为南北两半,路过的游客无不感叹它的水清岸绿,鱼翔浅底。它便是古老的磨底河。磨底河与清水河同源异流,是古蜀人治水形成的旧河流,起于郫都区两河口,从走马河分出,自犀浦而下,进金牛区境、入青羊区境,穿金沙遗址,与清水河在送仙桥汇合后,成为南河的供给水源之一。

磨底河有多古老、多重要?

从磨底河流经的成都市最重要的两个古蜀遗址金沙遗址和十二桥遗址便知,两大遗址均依磨底河而存,成都建城的历史在这里更新。经考古发掘证实, 在金沙遗址内至少有四条古河道由西北流向东南,而现在唯有磨底河依然蜿蜒流淌,从古至今。

如此碧波绿影惹人遐思:古蜀人就是在这条河边逐水而居,3000多年前古蜀国便像这般水草逐波,白鹭翻飞……

然而,这条滋养了金沙文明的磨底河,曾经有过一段“黑历史”——

2016年,磨底河部分河段水体被列为黑臭水体,浑浊、肮脏,充斥着难闻气味,河边小道上少有路人……

近年来,为了让磨底河重现“水清岸绿、鱼翔浅底”的景象,为沿岸居民带来“沿河而行,顺水而走”的良好亲水体验,成都对磨底河开始了系统治理:

对河道污染状况细致“摸底”,对每一个河道污染源反向溯源,逐街、逐巷、逐管进行排查,建立问题整治台账,科学制定治理方案;综合采取河道清淤、管网整治、河堤植绿、河岸改造等措施提升河流品质,结合棚户区改造和背街小巷整治,对沿岸两边街区实施特色改造;科学精准调控生态用水,制定旱涝期精细突发应急处置方案,确保河道水清量足水稳,加强河道常态监管。

通过雨污分流、截污治理、河道清淤、生态补水、活水循环、沿线自然景观优化升级等一系列水域岸线环境整治措施,这条古老的河流焕发新颜。

整治后的磨底河彻底告别“黑臭”历史,河水奔流,水草逐波,消失的游鱼和水鸟回来了;河岸绿树成荫、景色秀美,遁形数年的“坝坝茶”,又沿河热闹起来,如今的磨底河已经蝶变为居民“健身散步、休闲娱乐”的天然“氧吧”。

近年来,一系列国际盛会的举办带动了成都旅游热度的飙升,作为了解古蜀文明的窗口,金沙博物馆遗址客流量激增。客流量大,关注度高,既为磨底河的管理工作带来动力,也带来更大的压力与挑战。

尤其是主汛期,水位波动大,如何“稳住”水面环境,成了难题。面对挑战,成都市水务局河道监管事务中心多措并举,密切监测河流水环境情况,严格落实三级巡查机制,关键时期“定人、定段、定点、定责”,发现问题及时处置。充分利用“智慧河管APP”增设监控点位,24小时监控上游来水量,做好水资源调控,确保河道水情稳定。遇强降雨天气,第一时间赶赴河边,查看河道水生植物情况、水面漂浮物及水质变化,雨停后及时协调相关人员开展漂浮物打捞清理、倒伏水生植物补栽等工作。

成都市河道监管事务中心还和金沙博物馆共建联建,将金沙遗址博物馆志愿者邀入“我在成都有段河”志愿者服务队,凝聚多方力量共同参与到磨底河的监管治理中,一起守护河湖生态,一起传承金沙文明,让游客在探秘金沙古蜀文化的同时,也能感受蓉城“水清、岸绿、河畅、景美”的良好水生态景观。

延续河流生命,传承河流文明,护航碧水长流,保护生态环境,是水务人的职责与使命。

水务人将继续强化治水管河责任,切实守护好蓉城的一江碧水,弘扬巴蜀水文化,为建设践行新发展理念公园城市示范区和中国式现代化万千气象成都水务篇章提供坚强的美丽河流支撑!

(来源:成都水务)