导 读

针对中空纤维膜重力流超滤(Gravity-Driven Membrane,GDM)长期运行过程中出现的微生物超标问题,对GDM设计参数(膜丝材质、膜丝孔径和膜丝长度)与出水菌落总数相关性进行了评估。研究结果表明,GDM在长期运行过程中,其超滤膜表面变形菌门微生物相对丰度显著增加,该类微生物的突破行为可能是造成出水微生物超标的主要因素。中空纤维膜的不同设计参数对GDM出水微生物指标具有显著影响,其中亲水性较强(改性PVDF)、膜孔较小(20 nm)的超滤膜对微生物具有较强的吸附能力、筛分能力,而长度相对较短的超滤膜表面水力分布更加均匀,因此上述GDM反应器出水中的微生物数量明显降低。不同设计参数对稳定通量和浊度、色度的去除效率影响较小。因此,可通过优化GDM设计参数,降低GDM出水生物安全风险。进一步提出通过利用紫外消毒及加热煮沸等方式对出水中微生物进行灭活,保障GDM出水水质安全。

引用本文:徐淑霞,赵昊,袁庆科,等. 基于生物安全风险控制的重力流超滤参数优化及水质安全保障策略[J]. 给水排水,2023,49(4):9-15.

饮用水安全问题是全球大部分国家共同面临的重大挑战,在不发达国家的农村地区,饮用水安全形势尤为严峻。据报道,在发展中国家的偏远农村,大约80%的疾病与无法获取安全的水源有关,每年因此而死亡的人数可达170万。在我国,农村人口基数大、面积广、地理位置分散,目前仍有约12%的农村人口无法获得集中供水,部分地区村民仅能利用坡面径流、屋顶雨水、集雨窖水或溪沟水等水质不稳定的分散式水源作为饮用水。受经济条件制约,这些分散式水源普遍缺乏保护和处理措施,长期存在浊度、色度、微生物等典型水质因子超标现象,对当地居民的身体健康构成潜在威胁。

超滤是第三代水处理工艺的核心技术之一,可有效去除分散式水源中普遍超标的浊度、色度和微生物,但常规超滤工艺因运维能耗等问题限制了其在农村地区广泛应用。针对此问题,研究开发了重力流超滤工艺(Gravity-Driven Membrane,GDM),用于农村分散式水源的处理、净化。该工艺以液位差产生的跨膜压驱动,无需施加外部压力即可运行。同时其超滤膜表面具有特殊微观结构的生物滤饼层,可显著减少跨膜阻力,使GDM在无清洗条件下长期稳定运行。相比于常规超滤,GDM低能耗、低维护等技术特点与农村地区社会环境和饮用水安全保障需求高度契合,已在部分农村地区开展应用。前期研究结果表明,在无维护条件下,随着运行时间的增加,GDM出水中存在明显的微生物超标现象。该问题将导致GDM出水存在较高生物安全风险,影响居民的身体健康,也限制GDM优势在农村分散式水源净化领域发挥。因此,如何降低GDM长期运行后出水微生物超标风险是目前亟需解决的问题。

作为一种新兴的分散式水源处理技术,结构简单是GDM工艺的重要特征之一,其处理核心仅为膜池中的超滤膜组件。目前研究发现,GDM的膜组件形式、滤膜材质、膜孔径、膜丝装填密度等设计参数对GDM系统的稳定通量及其超滤膜表面生物滤饼层微观形貌结构具有显著影响,然而上述研究对于膜组件参数与GDM出水水质的响应关系及其影响机制关注较少。与常规超滤工艺相同,GDM对水体中微生物的去除机制主要是通过超滤膜表面密集分布的纳米、微米级膜孔对微生物的拦截作用,因此作为连接进水与出水端的中间介质,膜组件的其设计结构、材质尺寸对出水水质也具有潜在的影响。针对GDM长期运行过程中出现的微生物超标问题,本研究首次提出通过参数优化降低GDM出水生物安全风险的控制方法,即通过考察GDM不同设计参数(材质、孔径和长度)对装置长期运行出水菌落总数的影响,结合系统出水菌落总数随时间变化情况,分析长期运行后出水微生物超标的潜在原因,筛选出对出水微生物浓度具有明显响应的有关参数,构建基于生物安全风险控制的GDM设计参数优化方案,进一步提出GDM出水水质安全保障策略,对保障GDM长期稳定运行和提升农村饮用水水质方面均具有一定的参考价值。

01 材料与方法

1.1 试验用水

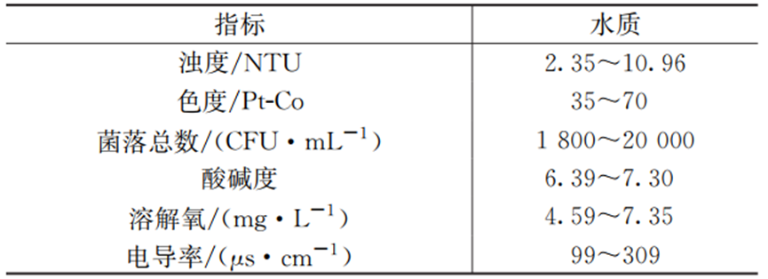

本研究所用原水为地下储水模块存储的雨水,该雨水与农村集雨工程等分散式水源水质接近,因此在本研究中用作GDM反应器进水,各项水质指标如表1所示。

表1 试验用水水质指标

1.2 试验装置

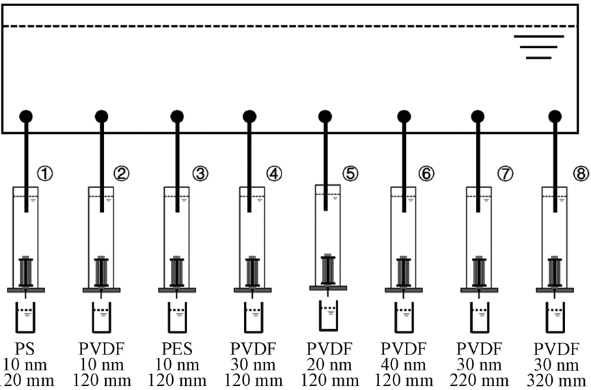

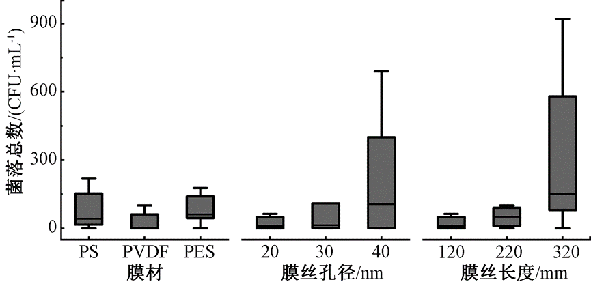

GDM反应器主要由原水池、膜池和膜组件三部分组成,每个膜组件均采用膜面积为0.04 m2的中空纤维膜,并放置于直径10 cm的膜池中。膜组件在GDM中的设置方式如图1所示,膜池位于原水池下方,在重力作用下模拟雨水持续注入各原水池内,并通过浮球阀控制,使各GDM反应器液位高度保持恒定,保证反应器膜组件的跨膜压差稳定在44 mbar。本研究中共设置8组GDM反应器,其中1~3组反应器拟对比不同中空纤维膜膜丝材质(PS、PVDF和PES)对GDM运行效能的影响,4~8组反应器考察不同膜丝孔径(10~40 nm)及膜丝长度(120~320 mm)对GDM的出水稳定通量及出水水质的影响。不同膜组件具体参数设置如表2所示,所有膜组件膜丝的截留分子量为150 kDa,单根膜丝外径均为1.5 mm,内径均为1.2 mm。

图1 GDM反应器

表2 不同GDM反应器中超滤膜丝参数

1.3 GDM渗透通量与水质因子检测

GDM反应器渗透通量为单位时间内出水体积与膜面积之比[L/(m3·h),LMH],通过计算反应器出水流量可对其进行估算。进水和出水水质监测指标主要包括酸碱度、溶解氧、电导率、温度、浊度、色度和菌落总数。其中酸碱度、溶解氧、电导率、温度使用便携式多功能水质仪(哈纳,HI 98194)测定,浊度使用台式浊度仪(HACH,TL-2310)测定,色度使用便携式分光光度计(HACH,DR1900)测定,菌落总数根据生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750-2006)测定。对重力流超滤系统④(膜丝长度120 mm、膜丝孔径10 nm、PVDF材质)进水以及滤饼层进行取样测序,使用16S技术[引物V3-V4(338F-806R)]进行PCR扩增,并利用16S rRNA测序技术对进水以及膜表面生物滤饼层中的原核微生物群落进行取样测序。

02 结果与讨论

2.1 中空纤维膜GDM系统参数对出水微生物的影响

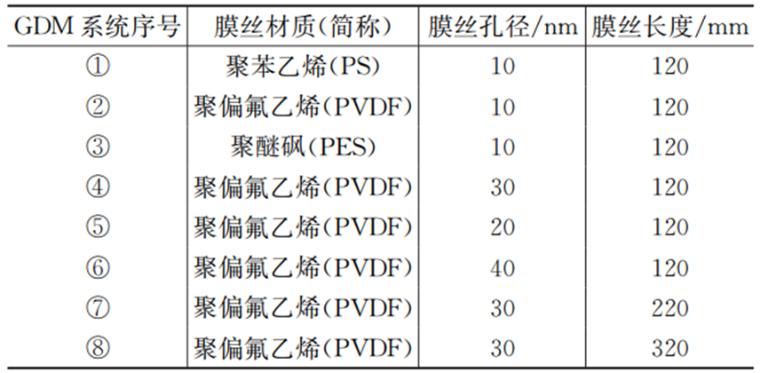

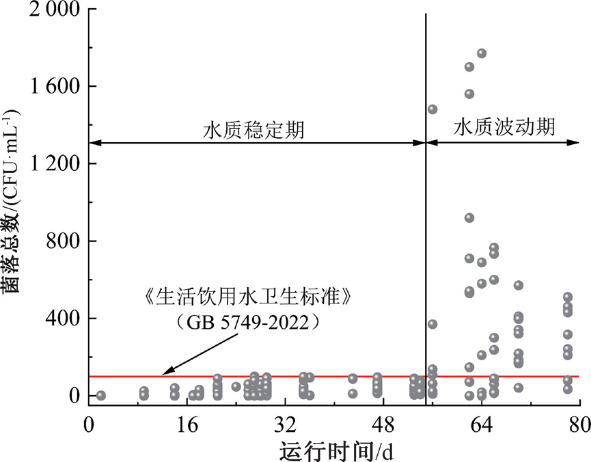

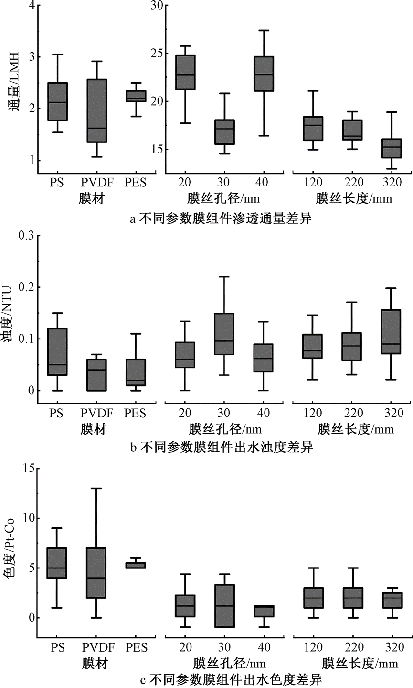

针对GDM长期运行过程中出现的出水微生物超标问题,对8套不同设计参数(膜材料、膜孔径和膜丝长度)的GDM在出水菌落总数等方面的运行效能进行了综合评估,其结果如图2所示。GDM反应器出水中的菌落总数在不同设计参数的影响下均产生了一定的差异。对于不同膜丝材质来说,PS、PVDF和PES三种超滤膜的出水菌落总数均值分别为137、62、163 CFU/mL,其中PVDF超滤膜可提供更高的微生物去除效率(可达99.94%),而PS和PES超滤膜出水中的微生物均值高于我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中的规定限值(100 CFU/mL)。此外,不同膜孔径和长度的PVDF中空纤维膜对微生物的去除能力也呈现出较大差异,其中20~30 nm孔径的PVDF中空纤维膜的出水菌落总数明显少于孔径为40 nm的中空纤维膜丝(p<0.05)。对于不同长度的膜丝来说,装配120、220、320 mm膜丝的GDM出水菌落总数均值分别为157、175和374 CFU/mL,膜丝较短的GDM出水菌落总数明显低于膜丝较长的GDM反应器(p<0.01)。同时,对比不同膜丝孔径和膜丝长度的GDM出水菌落总数后发现,除20 nm的GDM反应器⑤外,其余反应器的出水微生物指标均高于相关标准限值。通过对长期运行的GDM系统出水微生物指标的监测发现,微生物浓度在GDM运行阶段的不同时间节点具有显著差异(图3)。在水质稳定期(0~55 d),GDM反应器出水中的微生物数量较少,其浓度水平符合我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中的规定限值。当GDM系统运行时间超过55 d后,反应器出水菌落总数开始逐渐升高,出现微生物严重滋生现象。已有文献报道GDM长期运行过程中出现的出水微生物超标问题与外部微生物大量滋生有关。当运行时间增加,超滤膜表面截留的有机质含量显著升高,其中截留的大分子有机物极有可能被水解或被滤饼层中的微生物降解为分子量较小的可同化有机碳后进入GDM出水,导致外部微生物的大量繁殖,影响出水水质。但以上结果表明,GDM长期运行过程中,出水微生物浓度对不同的膜组件设计参数均产生了明显响应,其中较小的膜孔径和较短的中空纤维膜可有效减少GDM出水中的菌落总数。此外,为排除外源性微生物在出水端口滋生对水质检测造成影响,每次取样前对 GDM反应器中空纤维膜组件的出水端口进行拆分,取下膜组件底部组件后,于次氯酸钠溶液中浸泡30 min,随后使用无菌超纯水冲洗并重新组装运行。综上所述,因此GDM系统出水微生物超标与外界微生物滋生关联性较小,推测可能与超滤膜表面微生物的突破行为有关。

图2 不同膜组件参数对GDM出水菌落总数的影响

图3 GDM系统出水菌落数随时间变化

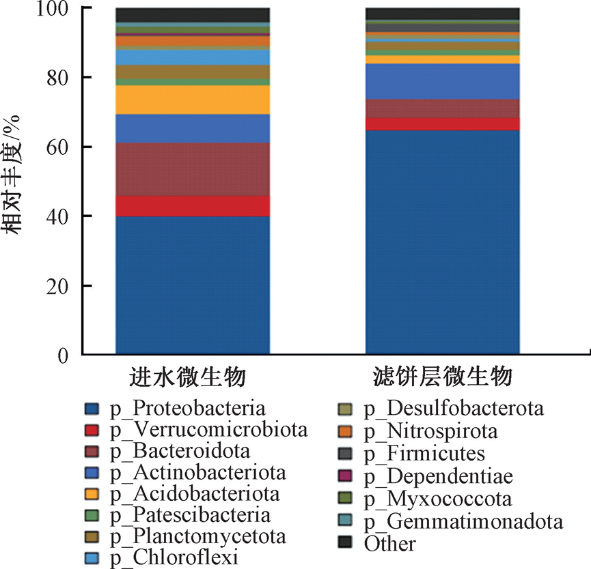

针对上述问题,对长期运行的GDM系统中的进水和超滤膜表面滤饼层进行微生物测序后发现(图4),与进水中微生物相比,滤饼层中微生物的群落结构产生了显著差异,其中变形菌门微生物(Proteobacteria)的相对丰度显著提升。该类微生物为革兰氏阴性菌,除具有细胞壁较薄、机械抗性弱等特点外,其运动性能更为突出,可利用鞭毛或依靠滑行运动,其中变形杆菌是一种运动能力较强普遍在天然水体中赋存的微生物,该类微生物极有可能突破至超滤膜内部,影响出水水质。目前,在常规超滤工艺中也同样存在微生物突破现象,跨膜压驱动的微生物细胞形态变化是影响其突破行为的关键因素。跨膜压对微生物的细胞形态具有显著影响,在1.5~2.5 bar的超滤体系中,附着在膜表面的微生物经跨膜压挤压后,其直径明显减小,进而向超滤膜内部突破。此外,不同微生物对跨膜压的响应程度具有明显差异,革兰氏阳性菌的细胞壁较厚(20~80 nm)、肽聚糖含量较高(占细胞干重的80%),因此对机械力的抗性较强,仅在较高的跨膜压发生形变突破。而革兰氏阴性菌的细胞壁较薄(2~8 nm)、肽聚糖含量较少(含量占比低于20%),对机械力的抗性较弱,因此较低的跨膜压力仍可导致其细胞形态发生变化。在GDM中,维持运行的跨膜压较低,仅为0.04~0.20 bar,而滤饼层80%以上的微生物以革兰氏阴性菌为主,其细胞壁结构特征赋予微生物较大的形变能力和突破潜力,因此滤饼层中该类微生物数量的大幅增加并向超滤膜内部突破可能是造成GDM出水微生物超标的关键因素。

图4 长期运行GDM系统中的微生物群落结构

2.2 中空纤维膜GDM系统参数对渗透通量和感官性指标的影响

对于GDM运行稳定后的渗透通量来说(图5),在不同膜材料、膜孔径和膜丝长度等条件下,GDM产生的稳定通量未产生显著差异(p > 0.05),说明以上参数的改变对于GDM的运行稳定性无明显影响。而在感官性状指标方面,不同GDM反应器的出水浊度、色度在无清洗、无维护的长期运行过程中均符合我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中的相关限值标准。而对于不同设计参数下GDM反应器的出水浊度、色度来说,其中位数虽在不同参数中的不同水平条件下产生了明显波动,但根据ANOVA检验发现,其出水浊度、色度均值无显著差异(p>0.05),说明不同膜材料、膜孔径和膜长度等条件对GDM在感官性状指标方面的处理性能影响较小(图5b和图5c)。对于浊度来说,雨水中0.5~50 μm的颗粒物对其水平的影响较为显著,而其粒径远大于超滤膜孔径范围(10~50 nm),水体中大部分颗粒物可在膜孔筛分作用下被截留,因此不同设计参数对浊度的去除效率影响较小。同时,在GDM系统中,超滤膜表面形成的滤饼层内部具有丰富的非均相孔隙结构,同时具有较高生物活性,可有效对雨水中的类腐殖质等色度主要成分进行物理拦截以及生物降解,因此不同GDM反应器对色度的去除均保持在较高水平(去除率为85.4%~97.2%),且无显著差异。以上结果说明,中空纤维膜GDM的设计参数调整仅对出水微生物具有明显的响应效应,因此可通过参数优化进一步提升GDM出水水质安全。

图5 不同膜组件参数对GDM系统运行效能的影响

2.3 GDM系统出水安全保障策略分析

综合上述结果,针对GDM长期运行中出现的出水微生物超标问题,应首先选择亲水性强的超滤膜材料。本研究中,对三种不同材料超滤膜的表面接触角进行表征后发现,PS、PVDF和PES三种超滤膜的表面接触角均值分别为97.6°、58.4°和91.7°。由于PS、PVDF和PES均为高分子聚合物制成的连续均匀体,自身具有较高的疏水性,目前在超滤膜的工业制备过程中均会对其进行亲水性改性,以强化超滤膜的抗污染能力,降低膜污染。而亲水性材料表面具有更多的特异性吸附位点,具有更强的吸附能力,使水体中的大量微生物能够被固定于材料表面。与PS和PES材料相比,PVDF超滤膜改性后亲水性更强,本研究中,改性PVDF材料对原水微生物具有较强的特异性吸附能力,微生物在超滤膜表面固着更加紧密。因此其出水菌落总数更低。此外,出水微生物浓度与膜丝孔径和膜丝长度均呈正相关关系。这是因为膜孔较小的中空纤维膜可强化筛分作用,对突破微生物的截留效果更为明显;而相对更长的超滤膜膜丝,其表面水力分布的均匀性更低,微生物更易从表面流速相对较快的区域发生突破。因此,建议采用亲水性较强、膜丝孔径相对较小(建议采用孔径为20 nm的超滤膜)、长度相对较短的超滤膜组件,强化超滤膜对微生物的吸附、截留效果,降低GDM出水生物安全风险。

通过膜组件参数的优化可减少出水菌落总数,但GDM在无清洗、无维护条件下长期运行,仍可能存在出水微生物超标问题,亟需通过消毒对GDM出水进行终端处理,进一步降低饮用水生物安全风险。对于GDM系统出水,低浊、低色是其最主要的水质特征,紫外线在该类水体中受颗粒物遮蔽、有机物吸收的影响较低,能够保证较高的穿透效率。可通过对GDM出水的定期紫外线消毒破坏及改变微生物脱氧核糖核酸结构,使其失去繁殖能力,实现微生物的高效灭活。此外,紫外消毒技术还可有效降低超滤出水中的ATP浓度,减少灭活细菌的复活或抑制活性细菌的生长与繁殖。因此,无论是家用式或小型集中处理的GDM系统,建议在其出水后端设置UVC紫外消毒装置(253.7 nm),以提升GDM出水的生物稳定性。对于经济条件相对较差、基础设施相对落后的农村地区,可通过加热煮沸等方式实现对GDM出水中残留微生物的高效灭活,保障农村分散饮用水源的水质安全。

03 结论

(1)针对GDM运行过程中出现的微生物超标问题,对具有不同膜组件设计参数(膜材料、膜孔径和膜长度)GDM系统的出水微生物指标进行了评估。结果显示,GDM出水生物安全风险降低可能与超滤膜表面截留微生物的突破行为有关。同时,不同参数对于出水菌落总数均具有显著影响,其中亲水性较强(PVDF)、膜孔较小(20 nm)及膜丝长度较短的膜组件中的出水微生物含量较少,因此GDM装置的膜组件建议采用以上设计参数以降低出水水质风险。

(2)此外,不同参数对GDM的稳定通量和对感官性指标(浊度、色度)的去除效率影响较小,因此参数优化可作为降低出水生物安全风险的有效途径。

(3)通过对GDM膜组件的参数优化,可有效降低出水中微生物数量,但难以完全排除存储过程中的微生物滋生风险。因此,对于长期运行的GDM系统,建议通过耦合紫外消毒或将GDM出水进行加热煮沸等方式,对其中滋生的微生物进行高效灭活,保障水质安全。

(来源:给水排水)