导语

近年来,中央财政资金大多以专项债的形式直达市县,供水资产的经营属性与专项债申报要求天然吻合,供水行业分了一杯羹,那么,如何花好手中的钱,同时,完成越来越严格的水资源管理目标,便成了地方政府与地方水司“十四五”期间的必答题。

笔者试图从“供水风云三十年”、“地方水司转型之路”、“未来:引资引制引智”三个方面,尝试回答这道必答题,仅为抛砖引玉,如有不妥之处请同仁不吝指正。

1.供水风云三十年

在高速城镇化、工业化的背景下,土地收入迅速成长为地方政府最重要的收入来源,随着地方财力的增长与社会发展的客观需要,市政基础设施建设在政府真金白银的推动下进入发展快车道,供水作为刚性需求行业更是上了快车道中的超车道。

众多城市中最值得一提的是浙江绍兴,在地方财政的大力支持下,绍兴水司公共管网供水漏损率早在2007年就控制到了5%以内,追平新加坡达到世界领先水平,并向日本东京3%的目标不断迫近,“绍兴模式”一跃成为全国公共管网供水漏损控制的样板。同时,绍兴积极的基础设施建设举措也提供了大量就业和机会,提升了城市的价值和品味,吸引了更多的人才与企业,进而促进了城市的循环向好发展。

就在国内水司摩拳擦掌,打算依托后发优势效仿绍兴水司模式的时候,时代已经悄然改变。近30年的土地财政在中央“房住不炒”的系列政策调控下发生了变化,地方政府土地财政收入锐减。另外,在三年抗疫期间,防疫支出使得地方财政收支进一步失衡,多地已经陷入“钱荒”。

此外,国家对水资源的管理愈发严格。2022年,《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确指出:严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设,将节水作为约束性指标纳入当地党政领导班子和领导干部政绩考核范围。用水指标将与土地指标同等重要,成为地方政府招商引资前需关注的重点。在先节水后调水的总体要求下,地方政府不得不积极创建节水型城市,漏损控制的压力也就向下传导到了地方水司。

危中有机,为应对疫情影响和经济下行,中央政府2020-2022年分别安排全国新增专项债券额度3.75万亿元、3.65万亿元、3.65万亿元,相较于2019年的2.5万亿元有了大幅的提升,其中28.9%投向市政基础设施领域,平均年化利率仅3%-4%。争取专项债、用好专项债将成为地方水司向高质量发展模式转型的重要机遇。

不仅如此,2022年4月《关于同意开展第二批生态环境导向的开发(EOD)模式试点的通知》印发,提出要强化项目收益内部反哺机制,在项目边界范围内实现产业开发项目对生态环境治理项目建设与运营的持续性收益反哺,加强产业收益对生态环境治理的反哺力度,减少政府资金投入,力争实现政府资金“零投入”。自此,中央开始倡导地方政府践行科斯定理,通过经济外部性内部化,实现资源配置的帕累托最优。对地方政府而言,充分运用中央政策,通过市场化的手段引资、引制、引智,实现市政设施基础建设与资产运营管理水平的同步提升,何尝不是一次夯实地区发展基础的新机遇呢?

2.地方水司转型之路

从2015年开始,与供水相关的新规定频频发布,开始倒逼地方水司转型。

2015年4月,国务院印发《水污染防治行动计划》,要求到2017年全国公共供水管网漏损率要控制在12%以内,到2020年要控制在10%以内。这对于地方政府和水司来说是个艰巨的任务,要知道在2016年全国公共供水管网漏损率还高达18.55%,令人欣喜的是,到2020年底全国大多数水司在上报给住建部的公共供水管网漏损率数据中纷纷跑步进入10%,在供水总量持续高速增长的情况下也算是交上了份合格的答卷。

既然漏损率已经得到初步控制,2021年,发改委、住建部发布了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》,以“准许成本加合理收益”及“居民生活用水保本微利、其他用水合理盈利”为原则,供水调价在各地纷纷拉开序幕,供水企业平均供水价格的计算公式如下:

对于水司,有一个好消息和一个坏消息。好消息是无形资产(如:营收、报装、表务等软件费用)总算可以计入水价中,一定程度上可打消水司对于数字化转型费用没有出处的顾虑;坏消息是漏损率原则上按照《城镇供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92)确定的一级评定标准,即10%计算,漏损率高于一级评定标准的,超出部分不得计入成本。在供水这个保本微利的行业,全国又有多少水司能够承受起漏损率超出10%的部分不计入成本的压力呢?

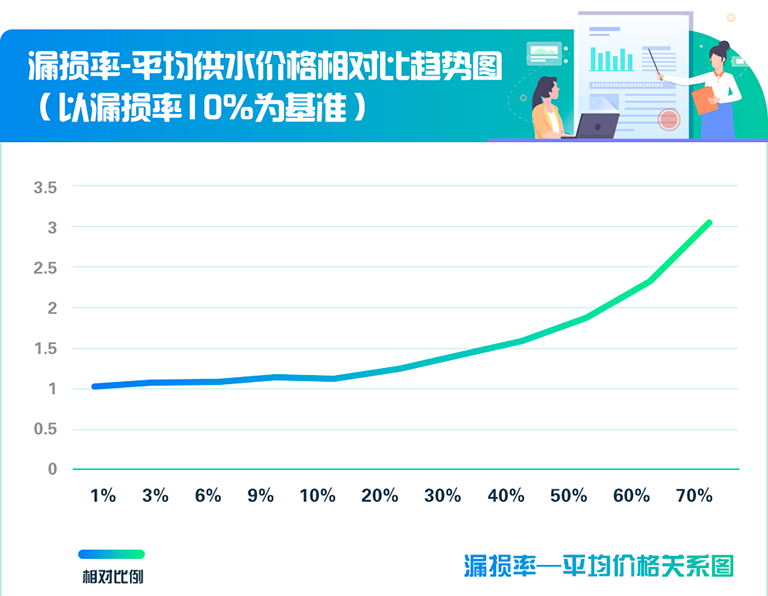

笔者为大家贴心的准备了“漏损率—平均价格关系图”,横轴为漏损率,纵轴为价格倍数,价格倍数锚定漏损率10%时的平均供水价格。从图中可以看到,漏损率分别达到70%、55%、40%时,供水平均价格须要达到基准漏损率10%供水价格的3倍、2倍、1.5倍才能实现保本微利。即使不算“人情水”、偷盗水以及漏损率高企导致抢修费用飙升的情况,只考虑将各地水司的真实漏损率带入后供水收入惨烈下浮所导致的收支失衡,地方水司的负责人可还能安然入睡?

供水行业管理及运营模式的变化不止于此,2022年5月6日中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》指出:要推进县城基础设施向乡村延伸,推动市政供水供气供热管网向城郊乡村及规模较大镇延伸,在有条件的地区推进城乡供水一体化。地方水司必须要承担起城乡一体化供水及农村供水普及率85%的两大重任,而农村供水因其服务面积广、用户分散等特质供水成本远高于城市,“以城补乡”将成为常态。

因此,地方水司以降低产销差、控制漏损率为主要手段,以控制供水成本为最终目标的转型迫在眉睫。如果能早日完成城区漏损率<9%的目标,那还是皆大欢喜的局面,否则,在缺少地方财政输血的情况下,恐怕很难避免被重组甚至收购的结果。

对于如何控制漏损率,国家已经开出了药方。住建部、发改委于2022年1月19日印发的《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》提出了“实施供水管网改造工程”、“推动供水管网分区计量工程”、“推进供水管网压力调控工程”、“开展供水管网智能化建设工程”及“完善供水管网管理制度”五步曲,并启动全国公共管网漏损控制试点城市的申报工作。由此,各地水司开始组织编写公共供水管网漏损治理实施方案,争取中央预算内资金的支持。

依笔者之见,各地编制的方案中,供水管网改造工程和供水管网分区计量工程两个板块可行性最强,管网压力调控、智能化建设及供水管网管理制度的可行性相对较弱。想要实现公共管网漏损控制项目的顺利落地,笔者认为有以下几个关键:

摸清家底,系统发力:

改变“只重资产”的调研理念,系统的从业务、财务、管理、人员、资产等多维度对水司进行全面摸排,听取各方意见,摸清漏损状况及突出问题,梳理各个突出问题的根因,努力做到调研成果“深、实、细、准、效”,夯实后续工作展开的基础。

资产评估,轻重缓急 :

依托定量评价与定性评估相结合的资产风险评估方法,制定供水资产状态诊断与资产评级策略,构建全要素评估分级体系,分门别类对设备、设施进行细化评估,识别重要资产与关键设施设备风险,输出设施设备更新改造轻重缓急清单,为资金投向决策打牢信息基础。

一张蓝图,核定收益 :

结合地区产业布局、城市发展规划、城市地理地貌、现状GIS数据、资产评估结果,通过管网平差分析/水力模型,做好分区分压,优化管网及泵站布局;构建计量体系,降低计量漏损;计算更新改造及新建费用,测算工程收益及投资回报率,综合评判资金投向。

长效机制,数字转型 :

绘制管理优化路线图、数字化转型路线图、员工技能提升路线图。组建漏损控制领导小组,制定漏损控制相关制度;依托管理手段,优化组织架构、流程制度、绩效薪酬等,理清水司各部门漏损控制职能职责,激发员工积极性;通过提升员工技能水平(如:数据分析、科学调度、探漏测漏等能力),提升各部门工作效率和工作质量;统筹管理优化与数字化建设深度融合,构建“用数据说话、用数据管理、用数据决策”漏损控制长效机制。

绩效考核,招标创新 :

2022年7月15日,财政部就《中华人民共和国政府采购法(修订草案征求意见稿)》向社会征求意见并首次提出“创新采购”。含有重大技术突破,且能够推广运用的;通过应用新技术或者新理念,形成新的管理模式,能够明显提高绩效目标的,可采用创新采购方式。公共管网漏损控制试点城市,虽有工程建设的内容,但涉及战略咨询、管理优化、标准体系构建、解决方案创新、商业模式创新等诸多板块创新,且有明确的绩效指标(漏损率)作为考核指标,适宜通过创新采购,选择综合实力强、商业信誉高的供货商或联合体,规避合成谬误,实现项目的高质量交付。

3.未来:引资引制引智

要真正实现供水事业的高质量、可持续发展,需要“政产研学金服用”多方共同发力。

对于地方政府。可以整合行业协会、科研院所、行业龙头等资源,依托揭榜挂帅、课题研究等实现引智引制,完善地方供水政策体系,制定地方供水标准体系,构建漏损控制技术科技转化平台。同时,漏损控制试点城市创建与节水型城市创建是缓解四水四定刚性约束与地区经济发展矛盾的重要路径,也离不开地方政府的支持。

对于地方水司。可以对标行业标杆,通过第三方专业机构完成战略咨询、管理优化、解决方案创新、融资模式创新、商业模式创新,选择综合实力强、商业信誉高的合作伙伴,采用创新合作模式,以降差控漏为目标导向尝试合同节水,共同探索漏损控制示范项目群建设路径,实现地方水司管理升级、经营指标改善、服务水平提升,打牢地方水司高质量、可持续发展基础。

对于第三方专业机构。可以指导地方水司研究Reits基金,深化国有企业改革,畅通股权融资通道;对地方政府和水司申报专项债、中央预算内资金、各类奖项进行支持,畅通资金支持通道;着力地方水司经营指标改善,积极对接政策性银行,优化银行融资通道,降低水司融资成本,改善水司债务结构。

只有多方携手,引资、引制、引智,才能保障供水基础设施建设满足工业化、城镇化及生产生活用水需求,才能实现漏损控制目标、获取用水指标、支撑地方政府招商引资,才能服务民生、助力营商环境优化、配合地方完成十四五战略落地及地区经济高质量发展的重要任务。

(首创智能)