■沈阳水务集团有限公司 陈学志 ; 辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司 马少辉 ; 抚顺市大数据应用中心 张书珩

沈阳水务集团所辖供水面积734.6平方公里,供水能力187万立方米/日,市街管网4195.2公里,实际运行泵站1976处。沈阳城市供水系统存在着覆盖范围广、用水户多样、用水需求大、管网及设施设备新旧构成复杂等问题,同时,由于缺乏先进的技术手段,导致目前基于传统管理方下的供水漏损控制、优化运行调度等运管工作质量无法得到进一步提升,给沈阳水务集团降差增效的工作目标带来了极大的阻碍。

为了全面贯彻落实集团“降差增效”工作任务,达到漏损率管控的科学化、制度化、规范化,进一步提高“降损”与“控损”开展的系统性与实效性,2019年10月,沈阳水务集团下发了《沈阳水务集团公共供水管网漏损率管控工作方案》第49号文件,信息部门根据集团“降差增效”工作目标要求,开展了以智慧水务建设为依托,整合漏损率管控链条,建立大数据测算分析平台,构建漏损率智能管控系统工作。

经过各方努力,截至2020年5月,完成了各计量分区的数据采集和各业务系统数据整合,建立了管网漏损量化智能分析系统。系统建成后,对制定目标计划考核与开展降差工作发挥了重要辅助决策作用,收到了明显效果。据不完全统计,仅二次加压计量分区数据统计的结果,从2020年6月1日至2020年7月18日各区公司累计主动维修671处漏点(230个小区),共计小流量下降693立方米/小时,日减少漏失水量16632立方米,月减少漏失水量498960立方米。

一、解决方案

(一)平台概述

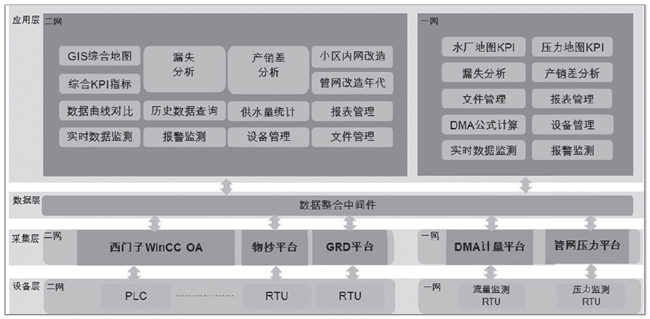

沈阳水务集团按一次供水管网和二次供水管网划分为一次压计量分区共为9大分区,二次压计量分区1976个,计量表具共计3800余块。2019年8月以前,近四分之三分区计量数据没有自动上传,先后由不同厂家建立的四个计量数据远传系统基本处于并行状态。因此,完成未上传的计量数据采集,整合现有的远传计量系统数据,建立统一的计量信息大数据分析平台,是实现漏损率“智慧”管控的基础。在集团智慧水务建设方针指导下,经过共同努力,于2020年5月平台建成并正式上线运行(图1)。

图1 平台架构图

(二)技术路线采用“矩阵式”方法对区域漏损成因进行精准分析,总体路线如下:

1.“一次压”计量——以区域实际进水量为供水量、以一次压用水户及二次供水泵站进(出)水为用水量,对“一次压”漏损率进行精准核算;2.以现有二次供水独立区(小区供水)为独立计量区域,以二次供水泵站进(出)水量为供水量,以二次供水用户贸易结算水表水量为实际用水量,对“二次压”漏损率进行精准核算;3.结合供水水量平衡构成要素,对漏失水量、计量误差损失水量、免费用水量、管理因素损失水量各漏损项目进行科学分解。进一步完善平台建设,并辅助建立起长期有效的管理机制,实现供水漏损可持续化监管。

二、“一次压”管网漏损分析

(一)“一次压”计量分区的方法

“一次压”分区计量是以原有的城市供水自然经营区域为基础,以水厂出口和各经营区域间加装流量计,以各区域供水计量点进出平衡为原则核算各区域水量。以沈阳市行政区划为的基础一网共划分为九个大区。

1.水量分析

通过获取水厂出口以及各经营区流量运行数据,实时掌握一次网关键点位的流量状态,以指定的时间维度、分区维度等信息,形成基于一次网的供水量、DMA大区水量等运行分析趋势曲线图,并可进一步结合各个水厂的供水量数据,形成一次网的总体水量分析。

2.漏失分析

一网漏失计算原理同样是采用“夜间最小流量法”。一网DMA分区以营业分公司为计量单元。漏失排行榜仍然按照漏失概率降序排列。

主要指标:(1)一网大区的供水量=DMA分区的供水量-二网对应大区的供水量-大客户用水量-居民直供水量;(2)一网大区的漏失水量=一网供水量的夜间最小小时流量*修正系数*24小时*区间天数;(3)漏失率=漏失水量/一网供水量*100%。

3.产销差分析

“一次压”产销差是以行政区划为独立分区按月进行核算的,相关指标有DMA水量、二网供水量、一网供水量、一网漏失水量、月实际漏失率、有效供水量、售水量、供售差水量、供售差率和有效供售差率。主要考核指标的计算原理和方法与二次网相同,其作用是对“一次压”水平衡构成要素进行量化分析,多维度评估“一次压”供水效率和产销差水平。

三、“二次压”管网漏损分析

二次压供水漏损分析首先是从二次压管网物理漏损入手的,将每个独立的二次加压供水小区作为一个独立计量分区,根据夜间最小流量法对管网漏失水量进行量化核算,再以此为基础对其他漏失构成要素进行分解。

(一)管网漏损分析

通过对夜间最小流量、漏失量、供水量、漏失率指标在线监测和分析,对二次加压小区管网漏失和漏失趋势做出评估和判断,指导检漏修漏。二次压管网漏失统计分析共分为四个层级,即单一机组供水管网漏失—整体泵站供水管网漏失—营业分公司二次压管网漏失—集团二次压管网漏失。

1.漏失量、漏失率计算规则

选取夜间0—4时小时流量的最小值作为当日夜间最小流量值;结合集团现状,在对诸多影响因素评估后,确定了“管龄”这项指标作为主要的影响因素,并以此为核心确定物理漏失的修正系数:

(1)日漏失量=当日夜间最小流量的小时流量*修正系数*24小时;(2)漏失水量=选择区间内日漏失量的最小值*区间天数;(3)漏失率=漏失水量/总供水量*100%。

2.基于可视化技术的管网多级漏失分析

监管通过采用可视化技术,从不同角度、不同维度对一定时区内管网漏失四个层级(单一机组供水管网漏失—整体泵站供水管网漏失—营业分公司二次压管网漏失—集团二次压管网漏失)的智能统计分析结果进行呈现,可以及时发现问题,抓住主要矛盾,指导降差工作。

(二)单机机组及泵站供水管网漏失分析

单一机组供水管网漏失:支持将独立计量区域漏失率及漏失水量生成曲线,根据曲线在线监测变化趋势,分析、判断漏失变化情况。

整体泵站供水管网漏失分析:通过形成管网漏失率排行榜,对独立计量区域漏损指标进行降序排行,漏失概率越大排名越高,以此确定重点漏损区域,指导检漏补漏工作。

(三)集团、分公司漏损统计分析

从宏观管理层面对管网漏失率进行排行,对比和考核各营业分公司管网漏损变化情况和开展降差工作实际效果,督促降漏效果不明显的营业分公司加大力度,提高工作实效;通过饼状图分析集团总体管网漏失占比的阶段性变化情况,对集团整体管网漏损率管控工作进展做出评价。以指标为依据,用数据说话,实施递进式的评价考核方法,实现漏损率管控的科学化、制度化、规范化,不断提高“降损”与“控损”开展的系统性与实效性。

(四)漏失月报

漏失月报是以泵站为单位,以一个月为周期,按日统计汇总所有泵站分区的漏失数据,同时也具有对重点关注的泵站标记状态、集中显示的功能,大大提高了基层部门查漏的工作效率;集团通过对的泵站漏失月报数据整体评估泵站的漏失状况,制定下个月的降低漏失指标计划,分解后下发到各个营业分公司。可见,泵站漏失月报为基层快速查漏,为集团制定漏损率指标考核计划发挥了重要作用。

1.产销差分析

二次网产销差是以泵站为独立分区按月进行核算的,依据水平衡原理,主要考核指标及计算方法如下:

(1)有效供水量=供水量-漏失水量;(2)供售差水量=供水量-售水量;(3)有效供售差水量=有效供水量-售水量;(4)供售差率=供售差水量/供水量*100%;(5)有效供售差率=有效供售差水量/有效供水量*100%。

上述指标是从多维度考核供水效率,分析量化水平衡构成要素,并利用供售差率排行,展现以泵站为单位二次压分区的总的水量损失占比,为开展整体降差工作提供支持。

四、建立漏损率管控长效机制,实现流程管理数字化

“降损”与“控损”工作不是一阵风,不是通过一次运动就能解决的问题,其属性也决定了其不是能够彻底解决的问题。因此,“降损”与“控损”是个长期的系统性工程。这项工程不但要有先进的技术手段、科学的评价体系和明确的绩效考核目标,还需要有效的管理流程,将整个过程的各部门各环节连接起来,并形成闭环式管理。基于此,经梳理分别建立了一次压和二次压供水区域漏损率管控工作流程。

工作流程有了,但经验告诉我们,一阵风式的管理、一次运动后的指标反弹,除了其他因素之外,人工操作复杂的管理流程最终没有很好地坚持执行下去,也是重要原因之一。因此,下一步将流程管理进行软件封装,通过PC端和手机APP进行操作和展现,让流程管理完全实现数字化,为建立漏损率管控的长效机制提供必要的技术措施。

五、典型案例分析

如图2所示,2020年6月1日,发现大东分公司财神庙二次加压小区漏损率排在排行榜的前面,经计算该小区管网漏失量为每小时28吨,经现场勘察发现大北街19-2号2单元南侧有漏水点。6月4日,该漏水点修漏完工,漏失水量由每小时28吨下降到20吨,日节水量8×24=192(吨)。

六、结语

经过努力,沈阳水务集团自2019年10月以来,漏损率管控工作取得了显著效果,这其中信息化发挥了重要作用。

一是构建计量大数据平台,实现分区计量信息化,是开展管网漏损率管控的必要手段。

二是利用信息技术,实现管网漏损分析智能化,是进行管网漏损在线量化分析的最好选择。

三是建立漏损率管控长效机制,实现流程管理数字化,是将“降损”与“控损”工作保持常态化的重要保证。

总之,智慧水务建设应该把企业降低成本、增加效益、提高效率、保证安全供水作为出发点和落脚点,抓住痛点问题和关键环节,利用信息化准确、智能、高效的特点,在企业运营和管理中发挥其重要作用。

(产业创新研究)